首先,我要在这里感谢南溟基金,感谢设立该基金的萧虹博士及其家人,感谢他们的无私和奉献。毫无疑问,在悉尼乃至整个澳洲,有经济实力的华人为数不少,但时至今日,能够设立类似基金者除萧虹博士外,始终未见有他人。这不是一个道德问题,更谈不上什么道德绑架,它关乎的当是一种价值观的问题——有多少海外华人真正建立起了贡献性的价值观念,这是需要我们去反思的问题;

首先,我要在这里感谢南溟基金,感谢设立该基金的萧虹博士及其家人,感谢他们的无私和奉献。毫无疑问,在悉尼乃至整个澳洲,有经济实力的华人为数不少,但时至今日,能够设立类似基金者除萧虹博士外,始终未见有他人。这不是一个道德问题,更谈不上什么道德绑架,它关乎的当是一种价值观的问题——有多少海外华人真正建立起了贡献性的价值观念,这是需要我们去反思的问题;

说到贡献行为,我们也当感谢长期以来为南溟基金义务工作的谭毅博士以及为我们新书发布会无偿提供活动场地的Campsie图书馆、感谢该图书馆的负责人朱金茹女士;

当然,我也要感谢接下来将为我的新书作出评价的新南威尔士大学艺术与设计专业的徐放教授,感谢他在百忙之中抽出时间审读我的书;

最后,我还要特别感谢一个人,应该说没有他也就没有我的这部书,是十几年前他对我说过的一句话让我把文艺批评的写作坚持到现在,从而累积出了这部四百多页的书稿,他就是新洲教育局前高级官员史双元教授!

接下来,我要简单解释一下为何修改书名问题。

这部书的原书名是《顺便儿集》。一直以来我都以学术研究为主,写批评性的文章只是顺便儿的事儿,所以结集书稿时就取了“顺便儿集”这个名字。但交付出版公司后,出版方把它归类在学术范畴,觉得“顺便儿集”过于“随笔”了,希望能改换一下,并建议采用书稿中的一篇文章“你依然是世界的盲人”这个标题为书名,我尊重了编审者的意见。最后,出版公司把这部书归在了“重构21世纪思想前沿丛书”之下。

因为这部书的内容涉猎太广,这里就不去多谈了。既然占用了大家宝贵的时间,我就想谈两个有些价值的问题,以便不虚掷我们彼此的生命。一个问题是,什么是诗;另一个问题是,诗要怎么去写。

先说第一个问题。

回答“诗”是什么,实际上就是要给出诗的定义。给诗下定义,事实上也就是阐明诗的本质到底是什么。当然也只有明确了诗的本质,才能给出一个关于诗的标准:诗应该是什么样的——它应该是这样的而不是那样的。有了这个诗的标准,我们也就可以界分什么是诗,什么不是诗了。

有人可能会说,这是老生常谈的问题。的确,稍微浏览一下相关书籍,我们就会发现关于诗的定义实在太多,据不完全统计,仅汉语言系统内——我们暂时不管西语领域——就达数十种以上。但这本身就已经表明了问题,定义太多就意味着定义的无效。事实也是如此,这些定义不管哪个都没办法解决实际问题,不然的话中国一百年来的所谓“新诗”也就不会乱成现在这副乌七八糟的样子了。

前两年,莫言写了个叫《饺子颂》的东西,据说得了个长诗奖,于是让大家嘲讽了一番,认为他写的那个东西根本就不是诗,莫言呢,也没去领那个奖。去年的时候,山东的作家张炜也写了长的东西,也得了个长诗奖,同样也遭到了嘲讽,认为他写的那个东西也不是诗,但张炜却把奖给领了。在莫言和张炜之间,还有一个叫贾浅浅的人,她写的东西也遭到了大家的严力批评,说她写的那些玩意儿根本没法叫诗,据说这个贾浅浅就是作家贾平凹的女儿。

可是批评归批评、争议归争议,他们写的那些东西却不仅能获奖还能在官方出版社出版。为什么呢?原因可能很多,但有一点确定无疑,那就是“什么是诗”这件事儿根本就没弄明白。

目前,不管是专业人士还是业余爱好者,基本是从诗的形式或者格式的方面去貌似地做着判断,比如诗总该是分行写的,至于是不是必须押韵现在已经完全不重要了。于是“白云体”就出来了,“白云啊,/你真他妈地白”,也分行了呀,而且还带“啊”呢。可大家都明白,这肯定不是诗。所以说,仅仅从诗的形式特点去判断是不是诗,就必然要出问题。为此,我强调诗还是要从本质的方面去做出定义。

诗的本质是什么?说出来大家可能觉得很简单,那就是诗意。诗必须有诗意这个本质它才可以成为诗。你写了一个东西,只要里面包含了诗意,那你的这个东西就可以被划定在诗的范围内。至于你到底写得好还是不好,那是第二步去考虑的问题。

有人可能觉得我这是在说废话,诗当然要有诗意呀!No,很多人写出来的东西就没有诗意,但也都被认为是诗了。要举例子的话,我们就先来个大范围的,西方人写出来的大部分叫诗的东西就根本不是诗,几乎都没有我说的这个诗意。说起来这还真不能怪那些西方写诗的人,要怪还得怪他们所使用的语言,西方语言当中根本就没有“诗意”这个词。没有“诗意”这个词意味着什么?意味着他们西方人从来就没有对“诗意”这件事儿形成认知,没形成认知当然谈不上建立“诗意”的概念。我这样说是有依据的,西方人的语言基本是以古希腊语为根基,在古希腊语当中就没有“诗意”这个词,“诗(ποιεῖν/poiein)”这个古希腊词语仅仅是从“生产”、“制作”这个动词演化而来。拉丁语、德语、意大利语、法语、英语乃至俄语中的“诗”都是对这个古希腊语词的承续。

大家看这本书,《世界诗学大辞典》,乐黛云、叶朗等人编写的。乐黛云是谁?是汤一介的太太,北京大学比较文学学科的创建人。叶朗呢?是北京大学哲学系的教授。但是,就是他们这样的学术界权威编写的这部诗学大辞典,里面却找不到“诗意”这个词条。为什么?因为他们是按照西方人那套东西编的,西方人没有“诗意”,他们也就不认为有“诗意”了。即便我们汉语言有“诗意”这个词,他们也不承认“诗意”这个词够得上一个术语、一个概念。对此,我非常愿意用善意最大化的态度去理解这个现象,那就是他们真的不知道“诗意”是什么。于是,这样一来他们的这个错误也就可以获得原谅了,不知者不怪嘛。

西方的语言中没有“诗意”这个语词,但我们汉语当中却有。那么我们汉语中的“诗意”所指是什么呢?有人可能会说,“诗意”就是诗中所写的意思呗。这叫什么?叫循环式定义。你用“诗意”定义了“诗”,然后再用“诗”去定义“诗意”,这肯定不行。不仅如此,如果“诗意”就是诗中所写的意思,那么我们汉语的“诗”就跟古希腊以及后来的诸多西方语言中的“诗”成了差不多一个意思了,都是“生产”、“制作”的结果。

什么是“诗意”?这个问题并不好回答。前些年,我帮助中国一所大学申请了一个国家级的科研项目,研究的就是这个问题。最后,我用了六十多万字的书稿论述过这个问题。我的这个研究成果已经通过了中国国家级的学术审核。由于书稿极其复杂,这里肯定没法展开说明,下面我就简而言之地做个解释。

明确地将“诗”和“意”两个字联合成一个双音节语词这件事儿,最晚也要在中唐的时候。中唐诗人朱庆余有两句诗:“东湖发诗意,夏卉竟如春”,什么意思呢?说的是东湖散发出了诗意,夏天的花朵争奇斗艳就像春天一样。请大家注意,前一个句子里面的“诗意”不仅是一个明确的双音节语词,而且它意指的对象内容并非人写出来的,而是东湖散发出来的。这说明什么呢?说明至少在中唐的时候“诗意”就被诗人认为是客观的而不是人为主观的东西了,是大自然环境当中所原本就具有的东西。其实,这事儿大家都能有所感受,我们出去旅游,看到一处好看的风景,我们会不由自主地感叹,呀,太有诗意了。

但是,这个“诗意”是自然景物本身吗?显然不是,它是自然景物散发出来的一种东西。这种东西是什么呢?我们通常把它称之为“属性”。正是因为自然事物本身拥有这个属性,我们人才能够感受得到它,感受到“诗意”。

说到这里就够了吗?当然不够。我们还要继续追问,“诗意”这种“属性”又是什么?我们还能不能继续对它做出更进一步的说明呢?能。

一首成功的诗作我们会觉得它好,因为它里面蕴含着好的东西。是这种好的东西让我们有所感觉、有所感受、有所感动。那么,什么东西才是好的东西呢?或者说,什么东西才能称其为好的东西?这么提问可能会让大家感到一筹莫展。那么我们换个方式来思考。我们想一想,是不是凡好的东西,它就一定是具有肯定性的东西——当然,对坏的事情加以否定本身也是在肯定;而凡具有肯定性的东西它就一定是一种具有正面性的、积极性的东西;而且还应该是永远不会改变的东西,是永恒的东西,如果是太容易变化的东西就很难将其自身的肯定性、正面性、积极性始终保持一致了。

那么,我们有这样的东西吗?好像没有,可又好像有,对吧?我稍微做个提醒,老子在《道德经》里面说过一样好的东西,是什么大家记得吗?对,就是“善”。老子怎么说来着?“上善若水”,最好的、最大的善就像水一样。为什么说要像水一样呢?这只是一个比喻,而并不是在说水本身,是在用水的特质来比喻,水始终都往低处流淌,除非你对它施加外力,否则什么也改变不了它的这个特质。老子认为“上善”也具有类似的恒持特质,“上善”的特质当然不是永远往低处流淌,而是永远不变地朝着一个肯定的方向持续作用,这个始终不变的持续性作用,完全是自然而然的,不需要人为,不需要特别强调。其实,老子还可以用太阳来比喻这个“上善”,太阳普照万物,并不是太阳要刻意去那么做,而是它原本就那样散发光芒,它根本没想过要去照耀谁,但是由于它自然而然地散发出光芒,所以必然会照耀所及之处的万物。

老子用这样的恒持特质比喻性地给我们解释了这个“上善”,而“上善”也就是“大善”或者“至善”。这样的“善”就是一种完全正面的、完全积极的、完全肯定的、而且是永恒的、永远不会改变的东西。最重要的是,这样的“善”还完全不是隶属我们任何个人的私有的东西。不仅如此,老子所说的这个“善”或者“上善”还绝对不是伦理关系中的“善”,不是你对我好、我对你好的“善”,因为伦理关系的“善”是会变的,而且也并不都是正面的、肯定的,有时就是负面的、否定的。不然,孔儒也不至于说出“儿子犯法老子要去包庇,老子犯法儿子不能去举报”这样的混蛋话来,这个在《论语》里是有记录的。

伦理关系方面的“善”,在老子那里不叫“善”,而是叫“仁”,“仁慈”的“仁”。老子很不喜欢这种“仁”的东西,因为它非常地不彻底、不纯粹、甚至不干净,本质会随时发生转变。也所以,他会说“天地不仁以万物为刍狗”而不说“天地不善以万物为刍狗”。很多人理解不了老子的这句话,其实老子要表达的是一种完全无私的公心立场,天地没有那种蝇营狗苟的“你好”、“我好”的主观心态,它们对待万物的态度就像是对待毛草编结的小玩具狗一样,不会做出多么珍惜的姿态来。但这可不是说天地不善,正因为天地是善的所以它们才会如此客观,如此地一视同仁,天地对万物该怎样就怎样,不会厚此薄彼、不会因私利而改变。而这才真的叫“普世价值”,一种绝对的、自然而然、无须刻意的、永恒不变的价值态度。

我们回过头来看,“诗意”的好就应该是这样的“善”的东西,是“上善”、是“至善”,是最大的“善”。如果你的诗写的是这样的“善”的内容,你的诗能不好吗?以这样的好为“诗意”,那么我们的诗所表达的、所呈现的,也就必然是一种客观的、绝对的、正面的、积极的、肯定的、永远不变的“善”。反过来,如果有人在写诗的时候,是在写政治的东西、写哲理的东西、写情感的东西、写故事的东西,也就是写叙事的东西,那就危险了,他就很可能远离了“善”的“诗意”这个诗必须去表达的对象内容。有人可能不理解,政治的东西、哲理的东西、情感的东西、故事的东西怎么就不“善”了?因为这些都是关乎人际关系东西,属于伦理方面的内容,所以是些非常不彻底的东西,也就是刚刚说的,属于孔儒他们家的“仁”之类的东西,而不是老子所说的“善”或者“上善”的东西。“诗意”的“善”不是政治、“诗意”的“善”也不是哲理、“诗意”的“善”更不是情感、“诗意”的“善”也绝对不可能是故事或者叙事,“诗意”的“善”是超越了这些伦理层面的内容。

于是我们看,曹雪芹《红楼梦》开篇的那四句话,还能算是诗吗?不能。“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都言作者痴,谁解其中味?”这不是在写善,不是在写诗意。不光曹雪芹的这四句不是诗,《红楼梦》里面的大部分所谓的“诗”其实都不是诗。俄罗斯的大诗人普希金写的《叶普根尼·奥涅金》虽然每一小节都是用严格的十四行体写出来的,但他是在讲奥涅金这个公子哥儿的无聊生活的,它不是表达诗意的,所以它也不是诗,它至多可以叫做韵体小说。英国人弥尔顿的《失乐园》和《复乐园》也不是诗。英国人拜伦的《唐璜》同样不是诗。古希腊荷马的两部史诗,也不是诗,可以认为是韵体历史故事或韵体神话故事。杜甫的“三吏三别”也不是诗,是韵体叙事小文儿。李白的《将进酒》也不是诗,完全是他个人的那点小情绪而已,“天生我才必有用,千金散尽还复来”,这是“善”吗?谁要说是,那才是见鬼了。还有白居易的《长恨歌》、《琵琶行》等等,都不是诗,只能算是韵文而已。

一旦我们有了“诗意”这个甄别诗的标准,就可以有理有据地指出什么是真诗,什么是伪诗了。不管他多有名、多有权势,我们完全可以不夹带任何私心地指出其真伪。当然你这样做肯定是要得罪人的了。而这也是搞批评的人必须去面对的世俗现实。所以,我没打算跟写诗的人做朋友,我很明智,我会得罪死他们的——开玩笑了。

当然,会有人很不服气地说,你这些东西,不过是一家之言而已。全世界那么多搞诗歌研究的,凭啥就你有资格给诗定标准?这话说得不错。但是,别人有资格,我为什么就不可以有资格呢?能不能成为评价诗之真伪的标准,的确不由我说了算,但同样也不由你说了算、不由他说了算,而是由研究结论说了算。这件事儿,不懂学术研究的最好别跟着瞎着急。

好了,这个问题我们就说到这里。下面我们说第二个问题,怎么写诗的问题。

刚才说了,“诗意”就是“善”,是属性的内容。而属性是看不见摸不着的,但你却能时时感受到。因为属性不是一件具体的事物,所以我们也就很难用语言去描述它、描写它。即便你描述了、描写了,也都是隔靴搔痒,很难让读者get到。既然作为属性的“诗意”或者“善”不能用语言加以描述,那么我们怎么写诗呢?我们的古人非常聪明,他们找到了传达这个“诗意”也就是“善”的媒介。什么媒介?我们反过来想一想,什么东西能够通过描述或描写传达给读者呢?肯定是那些有形有样、可看可见的非常具体的东西,用术语来说就是“象”。后来,人们把这个单音节的词改写成双音节的词,就是“意象”——唐代的时候还曾将其称为“兴象”。顾名思义,所谓“意象”就是打算传达意思或意义的象。从人的主观角度,现实世界中的各种物象之于人的认知感官,就形成了图像、影像或者景象。

借助意象进行写作,其实是我们古人总结出的三种写作技术方法之一。中国古人的三种写作方法是什么大家都知道吧?对,就是赋比兴。赋是什么?描写,铺张,渲染;比呢?是比喻、比方、排比,还有象征;兴呢?大家也知道,是兴发,一种通过引导来使读者产生或激发出相应的感悟的方法。而“兴”这个方法总是要借助意象去进行写作。赋的描写我们就不说了,比的问题也较为简单,就是在诗写的过程中,常常会采用的比喻、比拟以及象征的手段等等。现在我们重点来说这个“兴”的问题。

刚说了,“兴”是一种通过引导来使阅读者产生或激发出相应的感悟的方法。这种方法我们的确可以在《诗经》里的不少作品中发现,比如“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,其中的“关关雎鸠,在河之洲”就是用于引导性的内容,它要引导产生或激发出的是阅读者关于“窈窕淑女,君子好逑”这类行为的感悟。这是以往学界对“兴”的解释说法。

但其实,这种说法并不准确,甚至我以为它就是一种错误。为什么?因为这个所谓的“兴”并非可以依靠自己去独自完成,我们还拿“关雎”来说,“关关雎鸠,在河之洲”并非是在对“窈窕淑女,君子好逑”行使了由引导而产生或激发的作用,实质上是两者形成了彼此间的碰撞作用。这个将两者彼此放在一起的行为,我以为就是“比”。我再换个说法来解释,以往所谓的“兴”的写法其实是由A去引导对B的感悟;但我所说的两者彼此碰撞却并非如此,它是由A与B双方因并列而形成碰撞然后去共同形成一个感悟C的行为,不管是A本身还是B本身,若说引导性的“兴”,它们自己完全都可以做到,“关关雎鸠,在河之洲”可以,“窈窕淑女,君子好逑”同样也可以。但把A与B并列地放在一起进行“并肩”然后“碰撞”在我看来就是“比”的技术,于是以往所谓的“兴”就应该是“比兴”的写法,“兴”是由“比”而“兴”,没有东西去凭借你拿什么兴呢?所谓的“兴”是要在“比”的基础上才能形成,有“比”才会“兴”。但这个“比”不是比喻、不是象征,也不是比较,而是并列、排列、比肩的意思。

我再举个例子。杜甫有两句话,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,这是非常典型的由“比”而“兴”的写法。“无边落木萧萧下”和“不尽长江滚滚来”它们俩谁也不挨谁,谁也不引导谁,完全是两个场景,两件事儿。用意象的概念来说,它们就是两个完全独立的意象。这两个并列、并排的意象无论哪一个都不是杜甫要写的那个“诗意”的内容。但是,当他把这两个意象放在一起的时候,他要写的那个“诗意”的内容就在他的言之外散发出来,让你感受到了。这两个意象所“兴”的“诗意”是什么呢?就是通过大自然生生不息的延续呈现出宇宙间的那个始终不变的永恒,从而感悟生命的短暂与流逝过程中人所应当追寻的目标。

柳宗元的《江雪》也非常典型,“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”虽然整体而言,这四句话呈现的是一个完整的大的场景、大的意象,但其实每个句子都可以看作是这个完整的大意象中的小的局部的意象,比如我们可以把前两句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”看成一个相对完备的“意象”,当然,你也可以把它们视为两个小的意象的和合。后两句“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”就是另一个相对完备的“意象”,前者是环境场景的意象,后者是主体人的生命存在的“意象”,将两个意象放在一起这么一“比”,就“兴”出了“诗意”的内容:短促而脆弱的生命个体在旷大的苍凉自然中呈现出的正面、肯定以及强大的生命力量。垂钓的老渔翁,仿佛一枚砝码,以微弱的质量,一下子就制衡了大自然铺天盖地的苍茫。

此外,还有“大漠孤烟直,长河落日圆”,还有《诗经》里面的“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方”等等。

当然,古人将“兴”作为单独的写作技术加以看待,并非毫无道理,但这个道理完全可由我们现在所理解的“意象”抑或“象征”之类的方法予以归类。

“象征”的方法,我刚才说了,它是属于“比”的技术范畴而绝对不该是“兴”的范畴。至于“意象”,当把它独立视为一种写作方法的时候,它其实同“象征”就非常近似了。如果把“象征”视为一种“隐喻”的话,它所“喻”的对象虽然有些隐晦,但在范畴上还是比较确定的。那么相对来说,“意象”的隐喻性就会因为所“喻”对象的模糊化或界限的泛化而在“隐”也好“喻”也好的程度上都有所降低,所以本质上“意象”仍然和“隐喻”在指向的问题上让我们看到了比较一致的表现。

既然“意象”这个写作技术是中国的东西,那么美国人庞德的“意象派”写作理论不就十分显然地是从中国古典诗歌写作成就中“抄袭”过去的吗?至于由法国人波德莱尔所引领的“象征主义”诗歌观念,不就是我刚才说过的“比”的“象征”吗?中国的“新诗”反过来去向庞德的“意象派”膜拜,去追随法国的“象征主义”,是不是就太无知、太丢人、太叫人不齿了?这些“账”要算在谁的头上呢,我们真的要好好思考思考了。好了,骂人的话我就不多说了。说多了我又要得罪人了。

回过头来看,通过这样的分析,我们古人所发明的三种写作技术,它们就不应该是“赋比兴”而应当是“赋”、“比”和“比兴”了。这也是我刚才说把“兴”单独视为一种技术方法是错误的原因。

那么,这个“比兴”的技术是从什么时候开始出现的呢?这个实在不好说。但是,明确使用这个“比兴”技术的目前最早文字记载我还是找到了,应该是在公元前的1143年,也就是中国的姬昌被囚禁在羑里(yǒu lǐ,河南省安阳市汤阴县北4.5公里)用“重卦”的方法将“易”延展成“六十四卦”的时候,用“八卦”“重卦”成“六十四卦”的过程就是“比兴”的过程,“周西伯演《易》‘重’六十四卦”说的就是这个事儿。

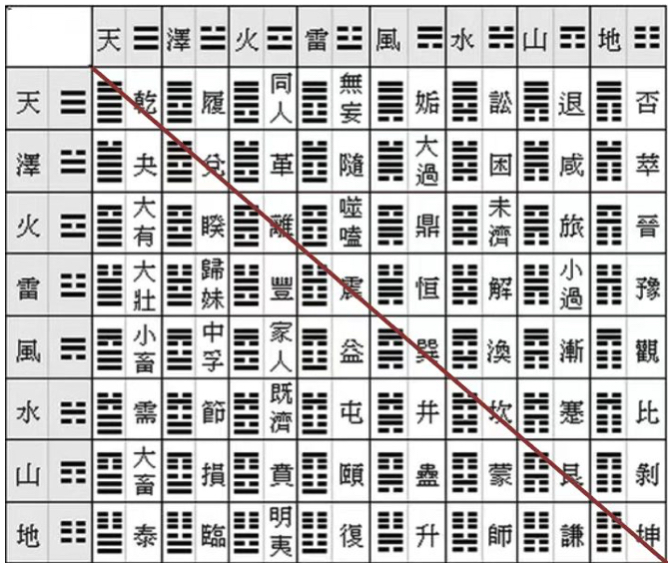

我们看一下下面这个图就可以明了。 大家看,上“天”加下“泽”是“夬”,而上“泽”加下“天”是“履”;上“泽”加下“火”是“大有”,而上“火”加下“泽”是“同人”……是不是将两个象的内容放在一起就产生了第三个内容了?

大家看,上“天”加下“泽”是“夬”,而上“泽”加下“天”是“履”;上“泽”加下“火”是“大有”,而上“火”加下“泽”是“同人”……是不是将两个象的内容放在一起就产生了第三个内容了?

而其实,我们古人采用“意象”这个技术方法的时代那就更早了。同样地,具体时间我们当然没办法确定,但我们知道最早借助“象”来表意的行为,是八卦八个卦象都不是文字,而是图像,但这八个图像隐含着充分的意的内容。

好了,由于时间关系,我只能对以上两个问题做出如此不完整的阐述。而我之所以要讲这两个问题,目的就是想向大家做出一种强调:不管是哲学方面还是诗学抑或是美学方面,真正可以领先于世界前端的成就,始终都含纳在被很多中国学术人所不屑或抛弃的传统的中华文明当中,中华文明中的哲学高度、诗学高度和美学高度,都是世界任何其他文明根本无法攀比的。

中国百年新诗之所以沦落成今天这副不人不鬼的样子,清末和民国时期的那帮文人当负担起根本性的责任,特别是新文化运动和“五四”运动中的那帮文人——像胡适啦、鲁迅啦……等等——尤其要对他们进行追责。这些人破坏的绝不仅仅是哲学本质的中国诗学传统,还有更为深刻、更加广泛的传统的中华文明世界性高度的成就,正是他们从骨子里的崇洋媚外和对中华文明的根本性无知抹杀中华文明的精神实质,甚至是扼杀了对中华文明精神进行传承的诸多可能。也所以,具有很大学术话语权的中国学者才会在编纂《世界诗学大辞典》那样的书的时候,无知无觉地将“诗意”这样一个完全属于中华文明的世界性诗学成就的概念予以彻底的抛弃。如果你至今还意识不到这些,还在不明觉厉地崇洋媚外,那么,你就依然是个精神层面的“瞎子”。应该说,这也是我最终以“你依然是世界的盲人”作题为这部批评文集命名的原因。“重构21世纪思想前沿”的提法,自当是以张扬中华文明的世界性成就为立意。

2022年5月31日整理