各位上午好!

我今天不是专门谈古典诗词方面的内容,而是从中国古典诗歌出发的、相对宽泛的、更趋于感性的话题,“要过有诗的生活”,关乎的是诗与生活之间的关系。如果从大的学科门类来说,应该属于哲学性质的“诗学”问题而不是写作技术方面的“诗艺学”问题。

这个话题包含了两个关键词,“诗”与“生活”。

先说“诗”这个词。我今天要说的“诗”包含两个内容:一个是作为韵文文体的名称,也就是文本形式的“诗(诗歌/诗词)”;一个则是作为韵文文体所表述的内容的名称,也就是文本的内容的“诗”。

第一种“诗”概念大家都非常熟悉。但第二种作为文体表述内容的“诗”是怎么回事,这个部分大家可能会感到陌生。其实,换个角度思考,这个问题很容易清楚。韵文文体形式的“诗”,是由人写出来的。人没写它们的时候,它们就不存在,比如,在没有人类之前,文体形式的“诗”就不会发生。但是,作为文体形式的“诗”所表述的目标对象却不然,它们恐怕大多是在人类之先就发生了的客观事物,比如日月星辰、苍山大河……等等,这些内容出现的时间远远早于我们人类。

这样一来,“诗”这个名称就成了两个内容的称谓,一个是形式的,一个是内容的。这样表述当然很不方便,所以在接下来的讲述过程中,我就把这个内容的“诗”换个称谓,叫它“诗本体”。这样一来,两者也就界分清楚了。

而我今天要讲的内容,主要就是这个“诗本体”的“诗”,这样的“诗”当然是“诗学”的“诗”,所以我说它涉及的是哲学性质的问题。

至于“生活”,这个语词大家都很熟悉。但我还是啰嗦几句。

“生活”与“生存”和“活着”两个语词的所指显然不同。比较感性地说,“生存”和“活着”会给人一种必须、不得不的感觉,两者表达的几乎是“生活”语词意指状态的最低限度,如果一个人的“生活”处在了“生存”或者“活着”的层面,我们会觉得他的日子过得非常勉强、非常困难。反过来,“生活”所表达的就该是一个人在“生存”或“活着”的基础上,还额外拥有一定“空间”、能够在一定程度上自由地支配自己选择欲求的状态。

就一般的情形来说,要想“过”有“诗”的“生活”,至少我们的“生活”要允许将“诗”纳入其中,如果“生活”已经处在“生存”的状况、仅仅滞留于“活着”的层面,去谈“诗”就显得心有余而力不足了。但对今天的大家来说,“生活”都是远远超过“生存”或“活着”的状态,日子过得比较殷实,甚至处于较为富有的层面,在这样的“生活”水准下,将“诗”融入其中,就当是一个有效的命题——这是从通常的观念角度来说的。其实,在很多时候,很多人,即便是生命处于险境、甚至危旦夕的关头,也依然能够敞开胸怀去拥抱“诗”。这样的情形是常人难以抵达的境界,自然更令人肃然起敬。很多事情在很多时候,都不能以绝对的态度去划归或对待。这个问题我会在后面稍微展开去讲。

“要过有诗的生活”,如果把它作为一个命题去表述,应该是“生活是诗意的”。作为命题,它能够成立的关键,我以为应当搞清楚以下几个问题:首先得清楚什么是韵文文体的“诗”;然后得清楚韵文文体的“诗”的内容,也就是“诗本体”是什么;再然后,得清楚这个“诗本体”的“诗”与我们的“生活”之间是一种什么关系,当然,清楚了这个问题也就清楚了韵文文体的“诗”与我们“生活”之间的关系;由此也就可以清楚为什么“要过有诗的生活”了——于是,“生活是诗意的”这个命题也就为真了。我今天的讲座,整体上也就是循着这样的逻辑思路。

一.“诗”是如何发生的

现在,我们进入第一个问题:什么是韵文文体的“诗”,也就是文学形式的“诗”的概念是什么。

可能在很多人看来,这不算个问题,谁不知道“诗”是什么呀?有关“诗”的定义都明摆在那儿了,看一下不就知道了么?真的如此么?实则不然,有关“诗”的概念,其实至今都是个悬而未解的难题。我们随手可以找出一堆的关于“诗”概念的定义——不夸张地说,从古至今,关乎“诗”概念的定义不下几十种。也所以,我们就不得不问问,为什么会发生这样的情况?我们会给一个很明确的概念做出几十种不同的定义吗?“诗”概念的定义如此之多,这本身就说明了一个问题,我们根本不知道“诗”的定义到底是什么。这都不是“盲人摸象”的问题了,根本连边儿都没挨上,而是“盲人猜象”的问题,就是在那里做猜测呢。

既然说不清楚“诗”是什么,我还要继续说这个问题吗?虽然我不是个聪明人,可我也不是个笨蛋。所以,我们还是换个角度,谈谈作为一种韵文文体,“诗”是如何发生的。“诗”的发生问题当然有助于明确“诗”概念的定义。

可“诗”的源起问题就容易说清楚了么?其实,这同样是个棘手的问题,甚至可以说也是一个始终待解的问题。虽然一直以来也有不少专家做过分析和推测,但结论都不尽人意。比如朱光潜,他给出的结论就是正解么?至少我就认为很有问题。第一,他讨论的“诗”的起源问题是从西方“诗”的角度出发的;第二,他在讨论问题的时候采用的逻辑推理是逆向式的,也是西方思维范式的,这也是一个相当致命的问题。

当然,逆向逻辑推理绝不止他一个人,几乎是所有学科都会采用的技术技巧。那它为什么不可靠呢?因为世界并不总是处处可逆的。如果打算从现有的现象结果为出发点,借助逻辑的分析去寻找它们发生的原因,实在是一种危险的行为,最终找到的“原因”可能完全是错的。从我的态度来说,逻辑分析往往只可应用于顺序的推理分析过程而不可滥用于逆向推理分析过程。(我当年写《神性本体哲学》那部书的时候,采用的就是这个方式。顺序逻辑分析的正确性和重要性,我有实实在在的体会。)

有人曾反驳我说,你面前站着一个男孩儿,你就可以反推出他有个爸爸,然后再反推出他有个爷爷,他的爷爷也有爸爸、也有爷爷……这样的反推就是完全可以嘛。其实不然。我们可以溯祖很久远的年代,可一直这样溯源下去会是什么结果?比如溯源到一千万年以前,那个时候的地球连人类都还没出现呢。这个时候,逆向推理还能成立吗?有人可能会说,你这是“抬杠”。如果逻辑分析经不起这种“抬杠”,那就丧失了它的绝对性。事实是,任何逻辑分析都需给出一定的可行性范围,它是有条件制约的,不是绝对的,无条件的。比如科学领域的牛顿经典力学有一定的适用范围;爱因斯坦的相对论也有一定的适用范围。两者在量子力学的框架内就都不灵光了,甚至可以直接说就是错误。

既然逻辑反推不可靠,那么顺序推论“诗”的发生问题,该选择什么样的“路径”呢?这当然是个需要思考的问题。那么,我们就试着想一下:既然“诗”是人的行为结果,它们的发生也就必然决定于人。但人不是孤立的,而是存在于一个客观既定的自然环境当中——这是我们首先需要明确的最基本的客观前提,人既然存在于一个既定的客观自然环境当中,人就会与之形成一种必然的作用关系。之所以这种作用关系是必然的,是因为人本身自带了一个可以完成条件反射的神经系统,也就是说,人的几乎全部行为都要与既定的客观自然环境形成呼应关系。现在有门学科研究的就是这个问题,叫“认知神经科学(Cognitive neuroscience)”。所以我们可以总结一下,发生“诗”的第一步骤,就是人对客观既定的生存自然环境的神经反应。

沿着这个思路,人在形成上述神经反应之后,首先会做出的反射是什么?从目前所掌握的情形来说,无外乎两类,肢体动作的(比如手舞足蹈)和声音行为的(比如叹息、尖叫)。就“诗”的表达形式来说,它首先形成的就应该是声音的形式。(肢体动作的表达可能形成舞蹈的形式,这是另外的问题,我们这里不展开讨论。)

继续顺序地思考,表达“诗”的声音形式就会自动进入语言范畴。语言也有两种表现形式,声音的语言形式和文字符号的语言形式。而声音语言形式会先于文字符号语言形式。虽然我们的汉字属于图相属性的意象符形(象形文字)。仅从图像的角度来说,它更迅捷于声音源对人神经反射系统的刺激,光的传播速度远远高于声波的传播速度,这是客观事实。但这不意味着意象符形(象形文字)的文字要先于声音表象的形式,这是两回事。事实上即便文字符号形成之后,能够使用它们的人仍属群体中的少数人,更大群体的人还都是以应用声音语言为主。这一点我们可以从现下人的行为逻辑获得证明,一个小孩,他首先学会的是说话,然后才会在比较特别的场合学会认字。声音更容易掌握,而掌握意象符形则需要一定程度的智力。这是生命所依从的一种客观现象规律。

再总结一下,发生“诗”的第二步骤,就是人的声音语言反应。

在声音语言内容形成之后,文字语言形式的形成便是或迟或早的时间问题。

于是,发生“诗”的第三步骤,便是人的文字语言反应。

文字形式的“诗”的形成当然也就宣告了文本“诗”形式的最终完成。所以我们看,“诗”要想发生,就至少需要三个部分的内容而且缺一不可:人本身的感应机制(主体条件基础)、人所依赖的生存环境(客体条件基础)、人表达自己所依赖的声音语言形式和文字语言形式(主体表现工具基础)。

依据这样的前提条件,“诗”发生的过程便可以基本如下:人借助了自身的感应机制,对——自身与自身所依赖的包括客观自然环境和主观人文环境在内的生存环境之间的相互作用和影响而在自身内部——形成情绪感受,然后再借助自身的语言功能施行一种非常特殊的传达。这种语言功能的特殊传达,刚才已经说了,往往声音语言形式先于文字语言形式。而“先”与“后”的区别,既有时间次序上的,也有使用频率上的,即对声音语言形式的使用频率远远大于对文字语言形式的使用频率。因为,说话的方便程度总是要大于书写的方便程度。

有人可能会问,这样的结论有依据吗?依据有两种:一个是文本方面的,另一个是概念称名(命名)方面的。

先说第一个,文本依据。所有文本的内容都是人通过自身的神经系统对外在客观世界刺激的反应,这一点不容质疑。然后是声音形式先于文字符号形式的问题。对此,我个人以为《古诗源》第一卷《古逸》所收集的内容就可以为证。我们可以看到,它的大部分内容都是对“歌谣”形式的记载。像《击壤歌》、《康衢谣》、《伊耆氏蜡辞》、《尧戒》等等,发生的年代可能是尧帝所在的上古时代;而《卿云歌》、《八伯歌》、《帝载歌》则该是舜帝所在的时代。除了《古诗源》外,《诗经》中的不少内容虽然得到了后来的记载,但很大部分也都属于之前口头流传的“歌谣”。这些东西都是声音语言形式的内容,它们都先于文字符号语言形式的内容。

这里我要特别说一件夏朝时期的作品,据说是中国最早的“爱情诗”,出自大禹的妻子女娇之“口”而不是“手”,叫《候人歌》,全篇只有四个字,“候人兮猗”。其中的“兮”和“猗”都是语气助词,如果“翻译”成现在的“白话”就是“等待一个人啊”或者“等候那个人啊”。女娇为什么会发出如此痛彻心扉的感叹呢?因为她同丈夫大禹结婚才四天就不得不分开,且一分就是十三年。她盼丈夫能早些回来,就让侍女每天在路口等。这样的等比较消极被动,她就将自己发自心深的感叹压缩成了一个具有提示性的句子,让侍女反复向路过的人咏唱。女娇是不是认字我不清楚,但她这首“爱情诗”却并不是“写”出来的,而是“唱”出来的。所谓的“感于情而发于声”。

这里我要插说几句。虽然以上列举出的这些都是口头的、声音形式的古逸作品,但很显然它们都采用了带有节奏以及音韵的形式。很多人可能认为采取这般形式的原因是便于记忆和传唱,我个人以为这可能只是部分而且还是外在的原因,更重要的内在原因还应该是“情绪感受”本身“自带”的形式。我的意思是节奏也好、音韵也罢,它们并不是因为某种功能性或者功效性的目的才刻意地、被动地成为了“情绪感受”的表达特征,而是这种表达形式自身非常主动、自然的选择。就拿女娇的《候人歌》来说,一共四个字,有两个是感叹助词,一个“兮”都不够用,还要再附加一个“猗”。为什么?因为表达者自身的那个情绪用一个“兮”不足以完成。这个问题我们在这里先不多讲。

回过头来,我们可以至此得到一个比较直观的结论,顺序地理解“诗”的形式,便应该首先是声音形式的,比较而言声音形式对人的情绪感受会传达得更为直接也更为畅达。人在受到强烈情绪刺激的时候,伴随肢体行为的第一应激反射往往是嘶吼,接下来可能就是哭喊,而肯定不会是书写。书写往往是滞后于这种情绪刺激许久的行为。

也所以,“诗”的声音语言形式在获得表达一段时间之后,文字语言形式的表达才会形成。这个时候,文字语言形式的表达就往往体现为对之前的声音语言形式表达的“记载”或“记录”了。比如,许由所作的《箕山歌》恐怕就不是声音语言形式的而是文字语言形式的。这首“诗”是许由为死去的尧帝所作的祭奠之文。显然,尧帝生前的种种行为早就在许由内心形成了深刻刺激。尧帝曾亲自拜访许由希望他能担任九州之长,结果许由跑了,后来还被巢父抢白了几句,说他真能装。从尧帝拜访许由到尧帝死去,肯定经过了一段时间,所以尧帝死后,许由就根本不需要用“唱”的形式而完全可以直接采用文字语言的形式去把情绪感受写出来,《箕山歌》应该是他在心里经过了沉淀之后的东西。

这是我们关于第一个依据的讨论分析。

再说第二个,文本概念称名的依据。对“诗”的文本概念称名方面,目前我们知道一共有三个汉语语词的称谓:“歌”和“诗”,这两个大家都比较了解。但还有一个称谓大家可能不熟,那就是“志”,仁人志士的“志”。

可能大家会认为,如果只是“歌”和“诗”这两个概念名称,我们的分析会很简单。声音语言形式的阶段就是“歌”,文字符号语言形式的阶段就是“诗”,立刻就能明了。对“诗”发生过程的概念称名式证明,似乎一下就完成了。其实,问题远没有这么简单,不仅因为现在多出一个“志”来,其间还有一系列复杂的问题,比如为什么声音语言形式的内容要用“歌”这个字,这个字的符形结构是什么意思?为什么文字符号语言形式的内容要用“诗”这个字,这个字的符形结构又是什么意思?应该说,我们中国从来就没有简单的学问。所以,下面的分析就会比较曲折,还请大家稍微拿出一点耐心。

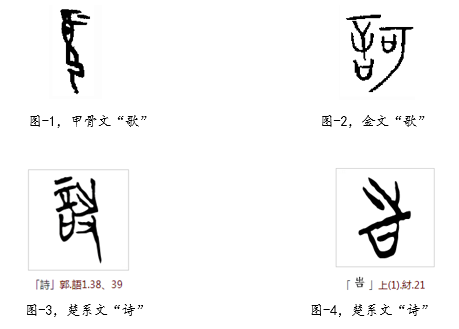

客观上来说,“歌”是对声音语言形式内容的称谓,而且是首先对声音语言形式内容的称谓。所以,“歌”这个字就出现得很早,商代晚期的甲骨文阶段就发生了(见图1)。它的符形是一个跪坐的人从嘴巴里发出声音。演进到金文的时候就成了“言”符加“可”符(见图2)。“可”是“丁”加“口”。但“丁”表示的是一种管形乐器,后来也写成“于”,所以“可”就是用口吹奏的意思,左边的“言”是“口说”,两边合起来,就是“和着音乐的表达”或者“用乐声表达”。所以大家看,“歌”是我们先人特别创造的一个能够表带声音语言形式内容的字。

客观上来说,“歌”是对声音语言形式内容的称谓,而且是首先对声音语言形式内容的称谓。所以,“歌”这个字就出现得很早,商代晚期的甲骨文阶段就发生了(见图1)。它的符形是一个跪坐的人从嘴巴里发出声音。演进到金文的时候就成了“言”符加“可”符(见图2)。“可”是“丁”加“口”。但“丁”表示的是一种管形乐器,后来也写成“于”,所以“可”就是用口吹奏的意思,左边的“言”是“口说”,两边合起来,就是“和着音乐的表达”或者“用乐声表达”。所以大家看,“歌”是我们先人特别创造的一个能够表带声音语言形式内容的字。

当“歌”的内容需要用文字符号的语言形式表达的时候呢?就出现“诗”这个字了。当然,即便是文本形式的“诗”出现之后,“歌”也可以继续对声音语言形式的东西进行称谓,比如“山歌”、“歌谣”之类的东西,都是以声音语言的形式在流传。但无论怎样“诗”比“歌”这个字符出现得要晚的事实都是客观的,即便从目前的文献角度来看,汉字“诗”也出现的很晚,直到战国晚期的时候才发生,具体记载在湖北郭店楚墓出土的竹简上(《语丛一》第19页,见图3)。它的结构是左侧“言”符加右侧的“寺”符。“寺”符是上“之”加下“又”的结构(见图5)。但这个“诗”字在具体行文中标示的却并非泛指的内容,而是对当时《诗经》这部诗歌集的特指称名。是名词性属。

当“歌”的内容需要用文字符号的语言形式表达的时候呢?就出现“诗”这个字了。当然,即便是文本形式的“诗”出现之后,“歌”也可以继续对声音语言形式的东西进行称谓,比如“山歌”、“歌谣”之类的东西,都是以声音语言的形式在流传。但无论怎样“诗”比“歌”这个字符出现得要晚的事实都是客观的,即便从目前的文献角度来看,汉字“诗”也出现的很晚,直到战国晚期的时候才发生,具体记载在湖北郭店楚墓出土的竹简上(《语丛一》第19页,见图3)。它的结构是左侧“言”符加右侧的“寺”符。“寺”符是上“之”加下“又”的结构(见图5)。但这个“诗”字在具体行文中标示的却并非泛指的内容,而是对当时《诗经》这部诗歌集的特指称名。是名词性属。

目前,“诗”被解释为“言”加“寺”的结构,“寺”被理解为一个独立的结构单位。“言”是“口说”之意,这个毋庸置疑,问题的重心就落在右侧的“寺”上。《说文解字》把“寺”解释为“官府”或“朝廷”的“廷”字,但这只是一种假借。而把“寺”理解为“寺庙”,又是由假借的“廷”字做出的引申,两者都是后来才出现的意义。按照这样的解释,把“寺”跟“言”进行组合,“诗”的意义在逻辑上是不是就出现严重的“断裂”呢?所以,我不认为“诗”是“言”加“寺”,而极可能是“言”加“之”再加“又”的三部结构,也就是说图3所示的“诗”字跟“寺”没关系,而只与“之”和“又”有关。我这样理解还有个依据,与图3所示的“诗”字同期的其他楚系文“诗”字只是上“之”下“口”的结构(见图4)。所以,“诗”只应该跟“之”字关系最密切,而跟“寺”没什么关系。也或者,当时的“寺”跟今天的“寺”在意义上没有什么关系。

“寺”字(见图5)也未现甲骨文而只有金文符形,最早见于西周晚期。下面我们会看到,它的造字立场是动词性属而不是名词性属。

首先,它上部的“之”字是什么意思呢?“之”字发生得相当早,不仅有商代晚期的甲骨文符形(见图6)还有西周中期的金文符形(见图7),造字符形结构是上面一个表示脚趾的“止”符,下面一个表示大地的横线“一”,意象就是“某人的脚站在了某个地方”,本义是“去到……地方”,用现在的意义理解,完全可以是“身临其境”的意思。

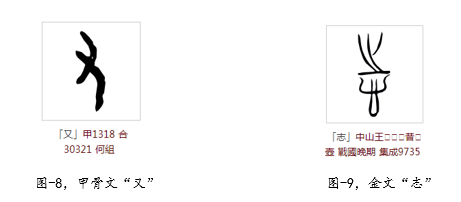

然后,它下部的“又”字是什么意思呢?它就是一只手(见图8),通常为右手,是一个动词性属的造字立场,本义可以是“操控”、“操作”、“拿”、“把”、“取”等。

按照通常的符形结构来说,上“之”下“又”的“寺”应该是“去到某地拿……”或者“去到某地获取……”的意思。李学勤主编的《字源》把它解释成“手之所之”的意象,是“持取”的意思。这样的解释就是把“又”既理解为动词的“取”也理解为名词的“手”了。这显然不对,因为西周中期的时候就出现了名词性属的金文“手”字,所以不能把“又”符理解成“手”。

所以,我认为上“之”下“又”的“寺”字应该是动词性属的“记刻(写)去到某处的(感受)”,或者更为直接的就是“对身临其境的(感受)加以记载/记录”,引申理解也就是我们现在“写诗”的意思。

如此一来,前面提到的图4所示的上“之”下“口”的“诗”字就应该是“对身临其境的(感受)加以口说”的意思。

按照这样的拆解,图3“言”加“之”加“又”的“诗”就可以是对“口传那些身临其境(感受)的记载/记录”的意指,这样的“诗”当然就可以对“诗歌集”这样的内容加以指称。所以我认为“诗”字跟“寺”字无关。

总结一下,虽然对文本性内容以“诗”字做了称谓。但这个“诗”字的意义来路还是有点复杂,至少在战国晚期的时候,它有两种写法,图3所示的“言”加“之”加“又”和图4所示的“之”加“口”。如果“言”加“之”加“又”的“诗”是《诗经》的特指称谓,那么“之”加“口”就有可能是“诗”泛指的称谓,是由“写诗”这个动作演化而成的名称。

这个“诗”的名词性称谓不管怎么复杂,都能够佐证前面我们讨论过的“诗”的发生过程在最后形成文字符号语言形式这个结果的客观性。

这是“歌”和“诗”的情况。那么“志”的情况呢?这个问题可能就更加复杂了。现在比较通行的观念是,“写诗”这样的动词行为一般用仁人志士的“志”做称谓(见图9),对“志”的通常解释是“记载”或“记录”,这个在古文当中都有证据。但这个“志”和“诗”一样,都差不多是在战国晚期的时候才出现的。可它出现时的意指并不是“记载”或“记录”,而是“心志”或者“志向”,是在战国晚期的青铜器“中山王圆壶”的铭文里面,具体行为是“竭志尽忠”。这是不是就又出现了“断裂”了?

“志”字的结构是上“之”加下“心”而不是上“士”加下“心”。所以大家看,它是不是就跟“寺”的结构很像?跟上“之”加下“口”的“诗”也很像?“之”的意思我们反复说了,是“去到……地方”,或者就是“身临其境”。这样一来,“之”加“心”的“志”和“之”加“口”的“诗”是不是就是“感”与“发”的先后两个阶段?所以,汉代的《说文解字》在解释“诗”的时候会说它就是“志”,而且是在“心”就为“志”、在“言”为“诗”。但是“志”的“记载”或“记录”的意思从哪儿来呢?

我认为,“志”原本就没有“记载”或“记录”的意指,要说有这个意指的,一定该是“寺”这个字。但很显然,“寺”这个字在战国时期已经不具有“记载”或“记录”的含义。它的这个含义去哪里了呢?我认为是被“志”给分化过去了。这个分化的原因是“寺”字要被转义成其他。所以,“志”字就莫名其妙地既有“记载/记录”的意思又有“心志/志向”的意思了。也就是说,以“志”对文本形式的“诗”的命名,完全是后来才形成的,甚至是比楚系文的“言”加“之”加“又”和“之”加“口”的“诗”更晚才转移过来的意指。至于“言”加“寺”的“诗”字,因为已经发生了,所以也就生硬地保留了下来。

以上,是“歌”、“诗”和“志”三个汉字的意指及其发生的逻辑分析。

所以我们看,在声音语言的内容发生阶段,我们的先民是以“歌”命名自己“情绪感受”的表达行为。在文字语言的“记载”或“记录”形式出现后,我们的先民就以“诗”命名了自己“情绪感受”的文本。虽然中间多出了“志”这样一个“过渡性”的命名称谓,但它只与“之”的“身临其境”的意指情绪有关。如此一来,“歌”、“诗”和“志”这三个称名字符的文本性概念,便同样证明了“诗”发生所经历的三个过程(人的反应机制、客观生存环境对人的神经刺激、声音语言形式和文字语言形式)。

这是对第二个依据的分析。因此,我们可以稍微做个小结:

“诗”是人的一种特殊行为的结果,在“诗”是如何发生的问题上,依照顺序逻辑推理的方式理解,它首先表现为人对外在环境世界的主体(主观)反应,这种反应在人的内心形成一种情绪、感受,然后通过人自己的声音器官以声音语言的方式表达出来,相续地这个声音语言的形式在获得了一定成熟度后再以文字语言的形式得到记载或记录。所以,在我们中国的文字中,对“诗”这个概念的标注,首先是“歌”,然后以由“寺”衍生出的“诗”,其间还分化出了“志”,最后在文字形式积累到一定程度时,“志”被“诗”完全代替。

这样的“诗”的发生过程可能让大家感到陌生,甚至较难接受。不过没关系,这不过是关于“诗”的发生问题的一个分析结果而已,毕竟对大家所喜欢的“诗”没什么影响。

在这里我还要多说两句,西方各种语系中的“诗”概念都源于古希腊的语词“诗”。古希腊的语词“诗”是从动词“生产”、“制作”这样意义中建立起来。所以,古希腊的“诗”或后来西方的“诗”都是以强调“生产”、“制作”的行为为根本。这样的“诗”就跟我们中国汉语中的以对“身临其境”的“记载”或“记录”为根本的“诗”就形成了本质的差异:古希腊及西方的“诗”属于主体或主观立场的东西,我们汉语的“诗”属于客观立场的产物。换言之,汉语“诗”和西语“诗”的差异是客观层面与主观层面上的本质差。所以,当西方诗歌被“五四”时期的文人引入中国的时候,对中国诗歌的负面影响就是根本的、本质的,就成了一种地地道道的破坏。中国“百年新诗”的本质,大家也就知道该是个什么东西了,这个问题,目前搞“新诗”研究的人根本就没有一丁点儿的认知。这也是我对朱光潜表示质疑的一个重要原因。

事实上,“诗”在写作上对客观自然环境世界的依赖,从前面我提到的“认知神经学”上就可以得到较为科学的论证。这个问题,我们就不去多深究了。但大家应该能够从上述的分析过程感受到“诗”与我们“生活”之间的极度密切关系。但这样的感受还远远不够,我们要进一步弄清楚“诗”与我们的“生活”到底抱持着一种什么样密切的关系。

三.“诗本体”是多样性的还是单一性的

注意,即便是通过文本和文本概念的命名两个部分的分析,我们也依然没有解决“诗”概念的相关定义问题。我们至此只是明确了韵文文体“诗”的发生过程。大家很可能对我刚刚讲述的内容产生疑惑,如果“诗”在起初的时候是“记载”或“记录”的结果,会不会凡是被“记载”或“记录”的内容都会成为“诗”呢?这样的质疑合理。从现有的文献方面来说,“记载”或“记录”的行为恐怕要比“诗”所意指的内容早,比如甲骨文中大量的卜辞保留。至少我们目前没发现有“诗”这种韵文文体形式刻在商代晚期的甲骨上,也就是说,即便当时有了“诗”这样的内容,也没有被记刻在甲骨上。但有没有被记刻在木牍上呢?这种可能性不是没有,只不过木牍特别容易腐烂,所以至今没有见到早于甲骨文的木牍文物,我们也就没办法确定这件事了。

但从“诗”这个动词性属的“记载/记录”角度来说,上“之”下“又”的“寺”乃至上“之”下“心”的“志”都更显然地是在刻画“诗”之于人的形成过程,或者说,它们都是较为特别的字符,甚至我们都有理由认为这样的字符发生是专门用来表达“诗”这种文体的。这样一来,是不是就可以排除那些非“诗”文体形式的“记载”和“记录”了呢?也就是说,“寺”也好、“志”也好,就是单独为标注“诗”这种文体而特别创造的字符。当然,我们也可以理解“志”是从“寺”字分化而出是专门用来标注“诗”之文体的。

这就首先缩小了对“诗”概念的定义范畴。前面我已经提到了“诗本体”的概念,所谓的“诗本体”并不是由我们人所完成的文体,而是我们人所完成的“诗”这种文体所表达或者表述的对象目标。这样一来,也就进入了我们问题分析的第二个逻辑阶段,弄清楚“诗本体”这个韵文文体的“诗”所表述的内容是什么。

什么是“诗本体”,这可绝对是一个大的问题。这个问题到底有多大?大到不仅至今没有人解决掉它,甚至至今都没有人发现它竟然会是个问题。为什么?因为客观现实的世界实在是太丰富多彩了,叫我们人根本就没有办法好好地界分清楚到底是哪些内容成为了我们的“诗本体”。所以,既然“诗本体”这个内容属于刺激我们的客观外在环境世界,那么我们能说“诗本体”就是整个客观外在的环境世界吗?从现有的诗写结果来看,这么说似乎没什么毛病。就拿唐代的诗写情况来说,人所生存的方方面面,有什么内容没能入“诗”呢?政治的、战争的、恋爱的、离别的、抒情的、叙事的、官场的、隐逸的、在世的、出家的、赞颂的、批评的、大家闺秀的、小家碧玉的、山水自然的、人生百态的,可谓无所不有。如此说来,“诗本体”是不是就该是多样性的、就该是我们直接的生活本身了?

但作为阅读者,我想大家肯定还有另外一种体会:无论如何都会在阅读各种各样的诗作时获得很多差异性的感受,即便是同类内容的诗作之间,彼此的差异也依然非常明显。以我们通常说的“山水自然诗”为例,柳宗元的《江雪》和李白的《望庐山瀑布》大家应该熟悉,语句也都非常直白,没有什么曲义的表达:

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

日照香炉生紫烟,遥望瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑似银河落九天。

比较之下,是不是柳宗元的《江雪》比李白的《望庐山瀑布》更有意味呢?李白的东西,就是写了一个庐山瀑布,如果说还能找到“亮点”的话,也就在“疑似银河落九天”这句上了。可即便这句,也至多是比喻式地说了瀑布的宏大。这个宏大也仅属对瀑布形式上的外在描述,除此,我还真的没看出更多的内涵或意味。但柳宗元的《江雪》就不然了。表面上他也是在作景物描写,“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,即便“孤舟蓑笠翁”和“独钓寒江雪”两句也仍然是在写一个场景。可你读完了这四个句子之后,就真的和读李白的“瀑布”一样,感受的仅仅是“江雪”吗?我想不是,你肯定会感受到一种语句之外的“意境”,尤其是从后两句“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”里面,在旷大的寂静中,一个独处的人所拥有的那份自在,虽然寒冷、甚至会伴随饥饿,抑或是生活的艰难与压力,但只“独钓”一个动作,就让已然显得十分渺小、微弱的蓑笠翁,忽然地就与这一刻萧瑟寂静的空旷世界,形成势均力敌的制衡,也恰恰是这种制衡,让颇显不堪的垂钓老者立时拥有了一份超然物外的气度,仿佛一位世外高人,抑或是身怀绝世武功的高手于江湖之外隐秘平淡。

末句的“独钓寒江雪”是个状语后置的倒装句,按正常语序,应该是“(蓑笠翁)在一江寒雪中独钓”,为了与前一句相和,“独钓”对应“孤舟”,“寒江雪”对应“蓑笠翁”,作者才变化了句子的结构。但也恰恰是这个状语后置,让整首诗作发生了改变:“蓑笠翁”所“独钓”的并非雪中江水里的鱼,而成了令“千山鸟飞绝”和“万径人踪灭”以及寒透“一道江水”的覆盖了整个世界的“雪”。这个超越了客观现实的诗写意象绝对不同于李白“疑似银河落九天”的比喻说法的“疑似”,也恰恰是柳宗元的这个超越客观现实的意象写法,让《江雪》这首诗获得了“言外”的“意味”,这种“言外”的“意味”便产生了一种超越客观现实的“境界”,并且让我们弄明白了一个问题:都是山水自然的诗歌写作,李白《望庐山瀑布》的诗写目标就是山水自然中的一处具体景观本身,而柳宗元的《江雪》却是以山水自然一处具体景观为意象材料,他的诗写目标并不在山水自然本身,而是山水自然作为意象材料所提供给我们的一种“言外”的“意境”。用更为通俗的话来说,柳宗元写“江雪”并不是为了“江雪”,而是为了由“江雪”呈现出的一种人生境界。但李白写“瀑布”却就是为了“瀑布”,除了“瀑布”并无其他。

于是,都是山水自然诗写,李白和柳宗元两人的诗写目标却完全不同,并且显而易见的是,柳宗元的诗写目标非常明确地更加深邃于李白的诗写目标层面。

这样的差异其实在唐诗当中相当普遍,比如我们再列举两三首叙事性质的诗作作比较,贾岛的《寻隐者不遇》和白居易的《长恨歌》或者《琵琶行》。有人可能认为双方不能做比,贾岛的太短,白居易的太长。但无论长短,毫无疑问的一点,它们都是叙事的内容。有人可能仍然疑惑,白居易的《长恨歌》或者《琵琶行》当然是叙事,贾岛的《寻隐者不遇》也能算叙事吗?那我们就来具体看看贾岛这四句话写了什么:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”他说,我要去找我的一位隐居在山中的朋友,但发现他没在居室之内,于是四处寻找,在一棵松树下面看到了这位朋友的侍童,便问:“你师父去哪里了?”那侍童回说:“我师父采药去了。”我又问:“你师父去哪里采药了?”侍童回说:“就在这座山里面。”可是,这座山很高呀,一直耸立到了云层中。朋友虽然就在这山中采药,可他在这山中的何处根本不知道呀。这是不是叙事呢?当然是。

但贾岛的这个叙事跟白居易的叙事一样吗?完全不同。白居易的《长恨歌》也好、《琵琶行》也好,都是就事论事的叙事,前者写的是杨贵妃,后者写的是琵琶女。贾岛呢?他真的是在写“访友未得”吗?首先,他“寻”的是一位“隐者”,然后所谓的“不遇”并非空间距离上的“不遇”,而是同一空间内的明知你在眼前却仍然无法相遇的“不遇”。那么,贾岛的这个叙事内容就成了他诗写的材料而不是目的,白居易的叙事内容却就是他诗写的目的。

比较了这两类诗写的行为,我们是不是就发现了一个很有意思的现象,即便是面对同类型或同性属的内容,不同的诗写者会产生不同的诗写目的。这个诗写目的上的不同,竟然是境界层次上显现出来的差异。用宋代禅师青原行思的话来说,一个还是见山是山、见水是水的层面,而另一个则不同,可以是见山不是山、见水不是水的层面,也完全可以是见山还是山、见水还是水的层面,只不过“我”的山和“我”的水已经完全不是“你”的山和“你”的水了。

这种现象告诉了我们一个什么问题?从众多诗写结果来看,诗写目的的“诗本体”完全是多样的。但这个所谓多样的“诗本体”所指仅仅是诗写者的诗写材料(也就是通常我们所说的题材),它们虽然都是客观实在的内容,但它们也都只是现象层面的内容。比较之下,我们会发现还有一类“诗本体”,它们并非诗写者的诗写材料(并非写作题材),而往往是隐含在那些客观实在的现象层面背后的内容,这类内容我们绝不能把它们简单地归结为诗写者主观的东西,它们还应该是客观实在的东西,只不过它们所属的客观实在,并非现象层面,而是隐在现象层面背后,一种无形无相的客观实在。

如此说来,“诗本体”虽然是多样的,但也是有高低层次的,既有表象的“诗本体”,也有内涵深刻的“诗本体”,它们都属于我们须臾不能脱离的客观现实生活。基于这样的事实,我现在要向大家提出一个需要思考的问题:从生活现实的角度,在这个客观的世界当中,如果决定要以“诗”的方式去书写,我们是否能够找到最好的“诗本体”?进一步地,如果能够,我们找到最好的“诗本体”应该是什么?

其实思考这个问题,也就是思考天下什么东西是最好的。是不是大家心里都有自己的答案啊?这个问题大家回去可以继续思考。

如果从我的角度,我就会认为,天下最好的东西应该满足三个特点:第一,永恒不灭;第二,始终不变;第三,要绝对正面、积极、肯定、向上。有这样的东西吗?似乎在日常生活里极少能够见到。不过,老子在《道德经》里面说到过一种东西符合上述条件。是什么呢?像水一样的“善”。但这个“善”不是通常所说的“善”,通常的“善”其实不是“善”而是“仁”,“仁义”的“仁”,它指的是人和人之间十分动态的、极不稳定的伦理关系,所以老子会说,“天地不仁以万物为刍狗”,而不是说“天地不善以万物为刍狗”。

如果把这个像水一样的“善”当作“诗本体”,那它当然就是最好的“诗本体”而绝对不会再有比它更好的“诗本体”了。但有以这样的“诗本体”写出的诗作吗?比如陈子昂的《登幽州台歌》,“前不见古人,后不见来者”写的是作者自身在那一刻感受到的“孤绝”而不是“孤独”,正是在这样的“孤绝”中,作者“念天地之悠悠”而深深感受到了一种绝望,于是“独怆然而涕下”。有人可能会问,这怎么就是在写老子说的“善”了呢?他不是明明在写自己的“怆然”吗?我们抛开作者当时政治欲求的受挫,仅从他的诗写文本去看,他不就是面对一种永恒的旷大而深感孤绝的哀伤吗?或者说,他完全是从主体立场的逆向情绪角度来写了这个“善”。事实上,陈子昂的这首诗是受了《楚辞》中《远游》篇里面四个句子的影响,单独来看《远游》中的四个相关句子,人以及人生的短暂之于永恒旷大的渺小,就无法让人不深思浩瀚宇宙的恒久无改之“善”,“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。”这四句“楚辞”并无“怆然”,也更无“哀伤”,有的却是由衷的感慨、感叹。

其实,陈子昂在《感遇》三十八首中的某些篇章也同样能让我们感受到他对永恒与无限的平心静气的感悟,比如第一首,“微月生西海,幽阳始代升。圆光正东满,阴魄已朝凝。太极生天地,三元更废兴。至精谅斯在,三五谁能征”,它就比较客观正面、不带个人情绪地诗写了天地宇宙中“至善”或“大善”的客观规律;至于第二首,“兰若生春夏,芊蔚何青青。幽独空林色,朱蕤冒紫茎。迟迟白日晚,袅袅秋风生。岁华尽摇落,芳意竟何成”,刚好相反,它又从生活日常的客观现实环境逆向感受了天地宇宙中“至善”或“大善”的客观规律。

当然,还有张若虚的古诗《春江花月夜》,其中“江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似(无相认)。不知江月待何人,但见长江送水流(送流水)”这八句,可谓不带个人情绪地“刻画”了天地不改、日月无新的恒在久长的大道之“善”。

但这样的诗作在《全唐诗》里面所占比例有多大呢?其实很小。或者说,大多数唐代诗人的诗歌写作并没有深入到老子“道德经”中“善”这个最高最好的“诗本体”层面上来。他们通常诗写依赖的所谓“诗本体”还是混同于生活的“多样性”内容。这一点似乎也应当容易理解,人所身处的现象世界就是纷繁多样的,人的诗写当然就应该是“多样性”的。只是这样的理解深刻吗?可靠吗?到位呢?切实吗?用我前面所警示的观点来说,这恐怕还是逆向的逻辑思维态度,它就很可能出现不准确、不可靠、不到位的情形。这样的诗歌写作行为,完全是从客观世界的现象结果角度出发所做出的情绪感受及相关记载/记录。

所以,尽管我们借助对“诗本体”问题的分析,进一步缩小了对“诗”概念的定义范畴,但很显然,我们依然不具备最终定义“诗”概念的条件因素。同时,从更为宽广的生命生存角度来说,我们对自身生活价值意义的认知,也就还没有抵达最为根本的深度层面中去。或者说,我们对“诗”与“生活”之间的伦理(关系)本质,尚未获得透彻的认知。

四.发现最高的“诗本体”

既然逆向溯源式的逻辑思维方式不能让我们更加切近“诗”概念的终极定义,顺向逻辑分析的话,这个问题该如何去思考呢?是不是就要从世界的起源处去打主意了?有人可能会说,这怎么可能呢?目前连科学人都不知道世界到底是怎么发生的,我们写诗的人怎么能够知道?

其实这事儿不难。科学人不知道有什么关系,我们的哲学人知道啊,比如中国的老子,他就在《道德经》里面讲得很清楚嘛:世界的根本是“道”,然后“道生一”,“一”再生“二”,“二”再生“三”,最后由“三”就生出了“万物”。很明确对不对,“道”就是生发这个世界的根本。

在老子的哲学观念里,“道”既是从来就有、不生不灭、没有开端也没有结束的,又是无限变化、始终运动、循环往复、周而复始的。为什么?因为“道”本身既是“自在”的存在,也是“自为”的存在。“自”就是“自己”,“在”就是存在,“为”就是“行为”或者“作为”。那么,“自在”和“自为”大家就应该明白它们各自表达的是什么意思,用通常的哲学术语来说,“自在”就是“绝对静止”,“自为”就是“绝对运动”。从语言形式逻辑的表达上来看,这两者似乎是矛盾的,但其实一点儿都不矛盾,只不过这个“静止”和“运动”跟我们平常的理解不太一致而已。“静止”就是我们刚才说的“道”的“从来就有、不生不灭、没有开端也没有结束”;“运动”就是“道”的“无限变化、始终运动、循环往复周而复始”。而无论是“绝对静止”的“自在”还是“绝对运动”的“自为”都属于对“道”的本质的一种描述。“道”的这两种本质也就相应地表现出了两种属性,一种是“自在性”属性,另一种是“自为性”属性。

那么,老子在《道德经》里面是如何规定这两种属性的呢?他把“自在性”规定为“善”,而把“自为性”规定为“德”。

前面已经说过,老子的“善”不是一般的你对我好,我对你好的“善”,那样的“善”被老子称作“仁”,“仁义”的“仁”,完全是伦理范畴的概念。“仁义”的“善”有一个最明显的表现,极其不稳定,说变就变。但老子的“善”不是,你就是“海枯石烂”了,它该“善”还是“善”,丝毫不会发生变化,形象点儿说的话,它就像我们通常理解的“时间”一样,是有箭头方向的,它的箭头方向一直指向一个去处。但老子是如何界定这个“善”的呢?他没有从正向的角度去说它是什么,而是从反向的角度去说它不是什么?也就是我们通常理解的“排除法”,把不是的都排除掉,剩下的就是了。老子一共做了八项“排除”:

(1)“善”不是“道”(第1章、第25章、第41章);

(2)“善”不是“美”,而且“善”和“不善”原本“相通”(第2章、第3章、第15章和第20章);

(3)“善”不可见,且无形无相,与“道”无二(第4章、第14章);

(4)“善”非“仁”、非“爱”、非“孝”(第5章、第8章、第9章、第18章和第19章);

(5)“善”和“道”一样,不生不死、无限而恒常(第6章、第7章);

(6)“善”非物质化、非功利化,不满足于感官愉悦(第12章、第13章);

(7)“善”不是知识、不是学问、不是道德礼法(第20章);

(8)“善”不是“德”,却是“德”所依据的根本(第21章、第22章)。

这样的“善”,我们规整一下,是不是就可以获得一个正向的界定了,“善”是无始无终的永恒,不仅无相而且绝不是从人的角度出发所表现出的伦理内容,“善”不会表现出“仁义”、“爱恋”或者“贤孝”,也因此“善”没有任何的功利色彩,不以人的欲求而改变,人可以感受它、了悟它,但无法对它进行具体具象的言说和表答。

这个时候,稍微回想一下前面我们分析过的陈子昂的《登幽州台歌》和《楚辞》里面《远游》的四个句子、张若虚的《春江花月夜》里面的那八个句子,它们所传达给我们的感受,是不是就能够有所应对了?有人可能会疑问,既然如此,陈子昂为什么会表现出那种巨大的伤感呢?我不知道大家有没有了解过,全世界的宇航员好像都面临了一个无法应对的问题,叫“全景效应”,什么意思呢?就是航天人在脱离地球进入太空之后,他们几乎不敢回头向我们生存的地球去回望。这个“不敢”是什么意思呢?他们并非没有回望过,而是每一次回望之后,都会在心理上产生巨大的伤害性冲击,让他们深感悲伤、忧郁。为什么?那一刻让他们感到身为人类的自己实在太过渺小了。这是一个很好的实例,它完全可以说明人在感受到我们刚刚说的“道”的“自在性”的“善”的永恒旷大浩瀚无际时,会在内心深处激起的难以抑制的忧伤。这个问题大家可以慢慢地,通过自己的生活过程去体会。所谓的生活,并不是我们吃饱了喝足了然后无忧无虑地逍遥自在,它还提醒我们要去对我们的生命、人生做出不断的思考、反省和觉悟。这本身就是我们可以通过“诗”去高质量生活的极好途径。

那么,这个“善”的内容跟我们一直在谈论的“诗本体”又有何关系呢?其实,从顺向的角度理解并不难。老子认为“道”是如何生发出这个世界呢?刚才我们已经说了,是“道生一,一生二,二生三,三生万物”。从“道”生“一”到“二”生“三”这个过程可能比较复杂,这里就不去详细分析了,我们只看它的最后一步,“三生万物”,是不是就是说我们现在所面对的包括我们自己在内的“万物”虽然直接“生”于“三”,但归根结底还都是生于“道”本身呢?或者说,忽略诸多中间复杂的环节,我们完全可以直言是“道”生了“万物”,这一点大家不会有异义吧?

既然是“道”生就了“万物”,或者反过来说“万物”是由“道”生就的,那么“道”的“自在性”这个“善”的属性就无论如何也得包含于“万物”之中吧,它也就必然该成为“万物”的属性。总不能“道”生着生着“万物”就把自己的属性“善”给生没了。所以,逆向地说,我们眼前所能见到的万事万物,它们在活生生的存在过程中,都一直应该包含着与“道”一致的“自在性”的“善”这个属性内容,即便这个“善”的属性内容被“穿”上了各式各样物象形式的“外衣”,让我们间或地有所迷惑,但总还是有人能够敏锐地感受到它。

这个时候,我们回过头来再去谈“诗本体”的“多样性”的时候,是不是就应该明白自己的失误所在了?其实,所谓“多样性”的“诗本体”恐怕都只是对“善”这个“诗本体”不同层次的感受结果而已,也就是说,根本没有“多样性”的“诗本体”而只是人们对“善”这个“诗本体”的感受深浅的不同。其实,“诗本体”就是“单一”的,它就是绝对的、恒在的“善”。

如此一来,所谓“最高”的“诗本体”,其实也就是通常人在诗歌写作过程中所触碰到的最接近“善”的那个层面的内容。

那么,我们的先人是如何理解这个“诗本体”的“善”的呢?事实上,直到唐代的时候,才有诗人明确地将它以“诗意”这样一个概念来加以命名。也就是说,“诗意”是对“道”的“自在性”属性的“善”这一内容的一种非常特殊却又非常切近的命名(概念)。这位诗人是谁呢?朱庆余。目前他的生卒年月都不详,但从他与诗人张籍的交往来看,属于中唐诗人。朱庆余提到“诗意”的诗作是《送吴秀才之山西》,“泽潞西边路,兰桡北去人。出门谁恨别,投分不缘贫。杯酒从年少,知音在日新。东湖发诗意,夏卉竟如春。”我们可以明白地看出,朱庆余使用的“诗意”绝对不是人写出来的东西,而是“东湖”自身“发”出来的。“东湖”这个客观实在的环境事物能够发出“诗意”来,就说明“诗意”乃是“东湖”的一种内在属性。

应该说,直到这个时候我们才真正明确了“诗本体”这个概念,并且可以给出相关定义,“道”的“自在性”属性的“善”。而且,它也完全可以成为我们常挂在嘴边的“诗意”这个概念的精准定义,“诗意”是“道”所生就的万物“自在性”属性的“善”。当然,直到这个时候,我们也才真正可以给出韵文文体的“诗”之定义,即以韵文的方式传达“诗意”这个内容的文本形式。而且,这两个重要概念的定义,都是以顺序的逻辑思维方式获得的。

虽然这绝对可以算得上是我所谓的哲学本质的诗学用来“划界”的两个最为重要的概念的定义,但我们在这里还是把它们就轻飘飘地略过了才好,因为我们今天要说的主题并不是这个。

那么,是不是除了朱庆余之外,唐代就没有别的诗人认识到这个“善”之“诗意”的本质内容了呢?当然不是,比如唐代的诗人王维也是一个非常显著的代表,此外还有一些出家的僧侣诗人也往往能够获得对它的感知。下面我通过实例分析来证明这一点。

“道”的“自在性”的“善”也好,“诗意”也好,前面我们已经说了,它们都是“属性”,“道”的恒在的“属性”。而“属性”完全是一种看不见摸不着的东西,可以感受却无法道明。所以,人在传达这个“属性”内容的时候就存在非常大的障碍。

打个比方来说,“属性”就像食物的甜味一样,我们只能去亲口尝试,却很难讲述。一个从来没有吃过甜味食品的人,你如何让他知道甜是一种什么样的味道呢?你能用语言描述吗?同样地,“诗意”这个“善”的属性我们也根本无法用语言进行描述。我们能够用语言描述的是什么?是我们对这个“诗意”的“善”的属性的感受。可我们又代替不了他人去感受,如果想让他人也能感受到我们的感受,就得引导他人像我们那样去感受。于是,这也就涉及到了诗歌写作的技术技巧问题了,所谓的“诗艺学”问题。这里我要插句话:在我看来,“诗学”这门学问肯定不应该是指诗歌写作技术技巧,不是“诗艺学”的内容,关乎的应该是“诗意”这个“善”的属性的内容,这也是为什么我认定“诗学”属于哲学范畴的问题而不是技艺范畴的方法论问题的原因。目前,无论是中国学术界还是整体西方学术界,都没有搞清楚这两者的差异。西方的“诗学”都是关乎写作技术的学科,甚至都不是诗歌写作技术的学科,他们会有“小说的诗学”这样的东西。中国的诗学因为受到西方观念的影响,也基本成了关乎诗歌写作技术的学科了。这个东西大家只要翻一翻相关方面的书籍就能立刻明白。也所以,西方在进入二十一世纪之后的哲学范畴问题讨论时,就直接把“诗学”踢了出去而单单保留了“美学”。这个话头我们就不扯远了。

回来继续说关于“诗意”的写作问题。为了表达“诗意”这个属性的内容,我们的古人非常聪明,他们找到了一种非常巧妙地方法,那就是“意象擦燃法”或者也可以叫“意象呈现法”。

什么叫“意象”大家应该明白。直白点儿说,“意象”在本质上就是“场景”、“画面”、“图像”之类的东西,但并不是所有的“场景”、“画面”或“图像”都能成为我们表达“诗意”的“意象”,而只能是那些相关于我们所要表达的“意图”之“象”的“场景”、“画面”或“图像”。

我脑子里记忆的唐诗非常有限,我从来没有背诵过这些东西。但王维的诗作给我印象比较深刻,所以我又查了一下资料,在这里稍微例举一些句子给大家,像《使至塞上》中的“大漠孤烟直,长河落日圆”、《终南别业》中的“行到水穷处,坐看云起时”、《淇上送赵仙舟》中的“天寒远山净,日暮长河急”、《送崔兴宗》里的“塞迥(囧)山河净,天长云树微”、《送綦毋(齐物)潜落第还乡》中的“远树带行客,孤城当落晖”、《宿郑州》中的“田父草际归,村童雨中牧”、《渡河到清河作》中的“泛舟大河里,积水穷天涯”、《送邢桂州》中的“日落江湖白,潮来天地青”、《秋夜独坐》中的“雨中山果落,灯下草虫鸣”、《喜祖三至留宿》中的“行人返深巷,积雪带余晖”、《寒食汜上作》中的“落花寂寂啼山鸟,杨柳青青渡水人”、《鸟鸣涧》,“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中”、《登河北城楼作》,“井邑傅岩上,客亭云雾间。高城眺落日,极浦映苍山。岸火孤舟宿,渔家夕鸟还。寂寥天地暮,心与广川闲。”、《归嵩山作》,“清川带长薄,车马去闲闲。流水如有意,暮禽相与还·。荒城临古渡,落日满秋山。迢递嵩高下,归来且闭关。”当然,还有杜甫非常有名的对句,《登高》中的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”;《绝句》中的“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”……等等。

大家会发现,我列举出的句子,每个都是非常完整的“场景”,甚至都不单单是一个“图像”、一幅“图画”,而是完全有时间概念在里面的动态的“场景”。而且“场景”和“场景”之间彼此独立而不连续。或者说,唐代诗人在写诗的时候,会故意地把两个并不相关的“场景”用各自独立的句子写出来,然后再把句子两两对应地放在一起。这样做的目的是什么呢?是为了达到一个结果,我们大家应该知道,就是“兴”,这个“兴”不是作者自己的“兴”,而是作者通过把两个分别描述的不连续的“场景”的句子并列在一起让读者产生自主想象的引导性质的“兴”,当然,如果读者比较笨,他们“兴”不起来,写诗的人也没有办法,所以诗歌写作的人经常会说,阅读诗歌是需要有门槛儿的,不是什么人都能阅读得了的,用我的话来说,就是阅读诗的人至少要能具备“兴”的敏感性。

当然,读者的“兴”也不是胡乱地“兴”,诗人是要有目的地对读者形成刻意的引导。诗人这种引导读者去“兴”的目的是什么呢?就是让读者感受到诗人所要传达的那个“善”的“诗意”。我们来看一下,王维的“大幕孤烟直,长河落日圆”,两个“场景”,把它们放在一起之后,读者读了会产生什么样的感受?寂寥、旷大、恒久、恢弘、磅礴……等等。说到这里,我们插个话。中国大陆有个作家叫毕飞宇,他在清华大学做讲座的时候提到了王维的这两个句子,说《红楼梦》里面那个叫香菱的丫头曾“评说”大漠的“烟”如何能“直”的问题,她甚至认为“这直字似无理”。这个段落在第四十八回,毕飞宇错说成是第四十一回了,这是小事儿。我们要注意的是他说的这句话,“千万不要以为香菱是个苦命的丫头她就没什么审美能力,千万不要以为她说出来的话就一定粗俗。要知道,说这番话的是香菱,写这番话的却是曹雪芹。曹雪芹可是一位诗歌的大家。香菱的话里头有一个重要的诗歌美学的概念,那就是‘无理’”。也就是说,说王维“大漠孤烟直”的“直”字“无理”是“曹雪芹假借着香菱的嘴巴”,(见《毕飞宇:李商隐的太阳和雨》,刊于《文汇报·笔会》,2017年于清华大学讲演稿)换言之,是曹雪芹在觉得王维“无理”。曹雪芹在古典诗词的技术技巧方面,应该很是娴熟,但他能不能算是个诗歌大家就需要仔细考量了,我们不去讨论这个问题,单说王维的“直”字是不是“无理”的问题,这个曹雪芹可就贻笑大方了,我估计他没去过大漠,更没有看过大漠的孤烟。我也没去过大漠,也没看过大漠的孤烟,但我看过一望无际大草原上的孤烟,那真的就是一个活脱脱的“直”,为什么?因为当时没有风呀!没有风的话,烟上升的过程当然就是笔直的线路嘛。这说明什么?说明曹雪芹没有生活,而王维绝对是尊重了客观现实。说到这里,还有个类似的“笑话”也值得提一下,唐代诗人张继的《枫桥夜泊》大家都应该熟悉,“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”对“夜半钟声”的现象,宋代的欧阳修也曾贻笑大方地批评说,“诗人为了贪求好句,以至于道理说不通,这是作文章的毛病,如张继诗句‘夜半钟声到客船’,句子虽好,但哪有三更半夜打钟的道理?”事实上,苏州及其邻近地区的佛寺,就有打“无常钟”或叫“分夜钟”的风俗。(张国举.唐诗精华注译评[M].长春:长春出版社,2010:367;叶万忠.苏州之谜[M].苏州:古吴轩出版社,2006:111-112; 高建新、李树新.一首诗创造世界——张继《枫桥夜泊》的接受与传播[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2010,31(4):115-119)说人家是“毛病”,其实是自己的见识短。好了,插话算就到这里,我们继续。我们再看王维的《鸟鸣涧》,“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中”,虽然说是三个“场景”(第三个“场景”用了两个句子),但它们其实是一个大全景下的三个细节“场景”,“人闲桂花落”非常细节的宁静,“夜静春山空”一个大全景的春日夜色空旷山谷,“月出惊山鸟,时鸣春涧中”则是一个完整的细节性的动态场景,让读者通过现实可见的环境细节,感受那个隐蔽在这些物象世界背后的“空无”之“恒定”;而杜甫的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”也是两个不连续的“场景”,放在一起之后,就会感受到生命流逝的短暂与大道恒常的不改;他的“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,同样是两个不连续的“场景”,让读者感受到的是——世事的变化不定其实总在每个人生活的不经意瞬间。

这样的诗句并没有直接描写诗人所要传达的“诗意”内容,而只是描写了一些现实中人人可以触目到的“场景”,但高明的读者却可以借助这些“场景”忽然地“兴”出了“言外之意”。这种力图达到“兴”之效果的写法,我通常把它称为“擦燃法”——“擦”就是“摩擦”,“燃”就是“燃烧”,通过“摩擦”使之“燃烧”,有时我为了方便也把它叫做“呈现法”。所谓“呈现”,就是我把那个东西明明白白地拿来给你看,让你自己认出它来,而不是不给你那个东西看却一味地告诉你那会是一个什么东西。

简单总结一下,应该说正是由于“诗本体”的“善”的“诗意”的属性,导致了人们在诗歌写作的过程中会表现出优劣层次的区分。简单来说,“擦燃法”或“呈现法”的诗作通常是上乘的作品,而“非擦燃法”或“非呈现法”的诗作,像描述的、描写的、直陈的,就往往显得逊色不少。事实上,采用描述、描写、直陈方式写作的人,往往不懂得、不知道“诗本体”的“善”的“诗意”为何物,这样的人写出来的东西,往往就是停留在现象的表层,他写的什么让你感受的就是什么,而没有需要你进一步去“兴”的深层领悟的内容。比如白居易的《长恨歌》、《琵琶行》,杜甫的“三吏三别”都是这类东西。

这个问题我们今天就不去展开谈论了,它应该属于另外的主题内容。我们的时间比较有限。

应该说,至此我们已经弄清了什么是韵文文体的“诗”的问题、也弄清了什么是韵文文体的“诗”的内容——即“诗本体”的问题,因此我们也就弄清了“诗本体”和“生活”之间的关系问题,这样一来,为什么“要过有诗的生活”或者如何“过有诗的生活”之类的问题,也就可以迎刃而解了。很抱歉,我们绕了这么大一个“圈子”,做了四个内容的铺垫性讨论,才终于到达目标。有的时候,要论述一个问题,真的是需要通过许多的关卡、走许多的弯路。

五.感受“诗本体”,过有“诗”的生活

“过有诗的生活”,事实上这句话包含了两重意指:首先,按照人们通常的理解,它是指将“诗歌”这种文学形式融入我们的生活。但这个“融入”又包含两重意指,第一是在生活中,我们常常阅读诗歌作品;第二是在生活中,我们自己常常写作诗歌作品。其次,也是我在这里要特别强调的更为广泛的意指,即便我们不阅读、不写作诗歌作品,但我们要明确自己时时刻刻地感受生活现实中的“诗本体”、发现“诗本体”,并且享受“诗本体”。

而且,依我的观点来说,从现实生活中感受、发现、享受“诗本体”无论如何都是第一位的,无论写不写作,都应该、而且完全能够具体地履行这个“命题”,至于写作诗歌作品,其实是在此基础上更进一步地体会“诗本体”,激发他人也能感受、发现和分享“诗本体”。

能够达成上述行为结果的可能性和可行性理由,则是“诗本体”从古至今始终都洋溢和弥漫在我们生活的客观现实环境当中,一草一木、一花一物,“诗本体”无时不在、无处不有。

从此在的现象角度来说,世界是纷繁多样的,我仅以佛家的思想观点而不是宗教立场的信仰为例,他们有句非常著名的话,叫“一花一世界,一叶一如来”。这个说法可见于《佛海瞎堂禅师广录》中的“一花一叶一如来。一佛一刹一报土”、《憨山老人梦游集卷第三十七》中的两首诗“忆昔千花七宝台。一花一叶一如来。不知近日花闲佛。可似当年震法雷”(《怀大都千佛寺》)、“融融春景绝纤埃。五叶腾芳七叶开。子内子生枝上菓。一花一叶一如来”(《送禅人持钵》),以及清代唐英在庐山东林寺所题的对联“桥跨虎溪,三教三源流,三人三笑语;莲开僧舍,一花一世界,一叶一如来。”但这个说法则是出自《华严经》的“一尘中有尘数刹,一一刹有难思佛”、《金刚经正解卷下》的“一沙一世界国土中。所有众生。各具一心。则其心有若干种”以及《大方广圆觉修多罗了义经要解上》的“一一河中一沙一世界者。显世界之多矣。”它们与释迦牟尼佛告诫文殊师利的内容无二,“譬如三千大千世界、所有草木丛林、稻麻竹苇、山石微尘。一物一数、作一恒河。一恒河沙、一沙一界。一界之内、一尘一劫。一劫之内、所积尘数、尽充为劫。”

但佛家为何如此看待世界?前面我们已经讲了,缤纷的世界均从“道”所生出。无论“道”生出多么纷繁的世界万物,每个哪怕极其微小的事物,内部都包含“道”的“自在性”属性这个“善”的“诗意”的“诗本体”,所以我们看,佛家是不是把“诗本体”直接就称为“佛”了?称为“如来”了?佛也好,如来也好,在根本上不都是“善”吗?从佛家立场,是不是也完全证实了“诗本体”这个“善”的“诗意”内容的客观实在本质呢?

既然如此,我们是不是也就从来始终地都生活在“诗本体”的“善”之“诗意”所包围的环境当中呢?进而我们就应该更加明白这个事实:包括在座的每个人在内,我们不仅时时刻刻都生活在“诗本体”的“善”之“诗意”中,而且我们本身就是“诗本体”这个“善”的“诗意”内容的体现。从理论上,我们所过的生活就无时无刻不是“诗意”的,不是“善”的,不是“诗本体”的。比较遗憾的是,大多数人的大多时候,总是忘了这个客观事实。那么,今天的讲座,其实就只是我在这里提醒大家——我们身上各自本有着“诗”、本有着“诗意”、本有着“善”和本有着“诗本体”,这也是佛家为何会说——人人都是佛,只是大多数人是沉睡的佛,是没有觉醒的佛——的原因。

既然如此,“过有诗的生活”对我们来说就不该是一件很难的事。从现在开始,我们只要时时刻刻想着我们自己就是一首最好的“诗”,我们就是最浓烈的“诗意”,我们就是最大的“善”,我们就是最强大的“诗本体”,便已足够。所以,在这里,我要特别恭喜大家,借助今天的讲座,我们找到了自己最为珍贵的“善”的本质和“诗意”的品质,我们都拥有“诗本体”的伟大属性。

也所以,前面我谈到,很多时候,很多人,在生命遭遇险境、甚至是危旦夕的时候,依然能够敞开胸怀去拥抱“诗”或者“诗本体”这个内容。因为“诗”或者“诗本体”就在我们内部。之所以有人会做出“恶”的行为,或者更多时候很多人难以抵达“善”的境界,是因为他们忘了自己内在的高贵品质。我曾见到过一些感人的视频,有人向已经极度贫困的人——比如流浪汉、乞丐,或者遭遇困境的女性甚至母亲——讨要微量的零钱或者食物,声称他们已经好久没有吃东西了,或者孩子想要一颗糖果但是自己没有钱,我们会发现,虽然他们自己已经陷入极度贫困,却依然会把手中仅有的那点食物或者零钱分给对方,并真诚地表示,他们能够体会到对方的困境,所以愿意“慷慨解囊”,帮助对方,而这个时候,他们内心的那种“大善”就得到了这些拍视频的好心人的回报,他们会直接拿出五百、一千块,甚至更多钱送给这些贫困却依然心怀“慈悲”的人。他们为什么能够濒临困境却依然肯帮助他人呢?就是因为他们的内在拥有“善”这个“诗”或者“诗本体”的内容。

能够认识到这一点非常非常重要。但是,在认识到这一点的同时,我们还应该训练自己的能力,让我们随时随处地去感受、去发现周围万事万物之中同样蕴含着“善”之“诗意”的“诗本体”内容,比如一滴晶莹剔透的露珠,一株嫩绿的小草,一朵细微得不能再细微的小花儿;抑或是一缕风、一抹红霞、一丝淡淡的云……感受它们的美好,感受它们的无欲无求,感受它们的自然而然,感受它们的无所畏惧,感受它们的浑然天成,发现它们存在的价值和意义,发现它们无时无刻不在向我们散发出的印证和明示。而我们训练自己感受和发现的能力,就是要通过感受和发现的过程,过上我们充满着、洋溢着“诗”的生活。

“诗”其实就是我们的生活本身。只要我们能够慢下来,静下来,合目倾听、打开心扉、吸纳世界,“诗”就在我们心里,在我们的意念之间。“过有诗的生活”,真的,这真的不是一件很困难的事,而且完全相反,它是一件非常非常容易、非常非常简单的事。

而一旦带着这样的智慧、这样的境界,回过头去读古人留下的诗词作品, 它们的品质和层次,也就很容易做出分辨了。我们尊重古人,敬重他者,但我们绝不盲从古人,更不盲从他人的标准,因为我们应该拥有自己客观、权威的标准,或者我们已经有了自己最客观的、最权威的标准,那就是我们自己的人性。这是我今天最想告诉大家的事情。

结语.古典诗词能不能“穿越”今天

我今天要讲的内容,到这里就基本结束了。现在还有点时间,我想再稍微谈一个“题外话”,那就是古典诗词能不能“穿越”今天的问题。

这句话不是我说的,而是一位朋友问我的。这个句子可能有些语法问题,不过它要表达的意思我们都能明白,具体来说,就是古典诗词的写作范式,在今天是不是还一样地适用。可能在很多人看来,这根本就不是个问题,什么时候都可以依照古典诗词的范式去写作。但也有一个摆在面前的实现我们不能无视,那就是现在的“新诗”写作。

“新诗”写作之所以能够发生,绝非无缘无故,它一定是依照了某种必然的规律演化出的写作范式。

我们仍然以唐诗为例,相关的写作规定、技术要求等等,其实都不是在短时间内形成的,当是从《诗经》甚至更早的时期开始,然后经由两汉、魏晋南北朝这么一直下来,逐渐累积起来的结果。所谓的诗写规定、诗写技术,自然也不是凭空的臆想,而完全是为了服务诗写的内容,也就是我们前面说过的“诗本体”的“诗意”呈现的需要,是那些灵性非凡的诗人在传达他们感受到的“诗意”这个“诗本体”的过程中所选择出来的最佳语言方式,其中包括音韵上的、节奏上的、音节数量上的……等等。这些不断尝试性筛选出的技术技巧,在得到写作人和阅读人广泛的肯定之后,才落实成较为固定的形式。这个过程是顺序的,是自然的,它受到各种环境因素的影响,最终在唐代达到了一个极为成熟的巅峰样态。

但是,就像我们在前面谈过的,即便唐诗当中,也并不是所有作品都能成为上乘,或者说,能够成为上乘的作品依然属于少数。为什么会这样?那种真正的形式与内容完美契合的诗作,需要的是诗写者极高的感悟能力,不是套弄一些固定下来的格式就算达标了。也因此,我们会认为有伟大的诗写人,也有很一般的诗写人,甚至大部分都是比较糟糕的诗写人。

这样的结论也就告诉我们,诗写形式并不是决定性的标准,最为重要的是,相应的诗写形式必须以真实有效的内容来做支撑。内容永远是第一位的,形式只能是第二位的。这个道理人们往往都清楚,却并不总是按着这个道理去行事。“说一套做一套”其实一直以来都是我们人干的事儿。

为了更好地传达所要写作的内容,极具灵性的写作人会大胆地突破既定的写作形式。比如至宋代抵达鼎盛的词的形式的突出就是个很好的例子。事实上,词的发生是依据了一个非常特别的条件要素,即音乐形式的变化。词所依附的音乐形式肯定不同于诗,因此词在语言文字方面就要做出相应的调整,并形成新的另外的规矩。仅从目前诗与词的语言文字形式比较来看,对音乐形式的依赖,词似乎就超过了诗。而从文字的内在品质上对比,诗恐怕就要比词更为讲究。甚至,我们可以印象化地感到,从诗到词的过程,其实对文字形式的规矩制约方面会放松一些。有人可能反对我,说不对,词牌的要求同样相当严苛。但大家可能忽略了,词牌其实有好多种,每一种词牌的发生,原本都是对已在词牌的突破和放弃,另立门户、另外独创。它就要比诗的形式多出许多变化。至于到了曲的阶段,文字形式的规矩制约恐怕就放松得更多了。而这个所谓的规矩制约的放松过程,都同时加强了所谓辅助性的音乐形式,我个人甚至认为,到了曲的时候,音乐形式都反客为主成了大半个内容。

对这个问题,我们可以从“新诗”和现在歌曲的“歌词”之间的差异方面获得一定的认知。并不是所有的“新诗”都能成为好的“歌词”,很多好的歌曲其实“歌词”写得也并不怎么样。歌曲中的旋律往往是更重要的内容而并非简简单单的形式。

借助上述分析,我们似乎可以得到一个结论:仅从内容与形式间的关系上来说,古典诗词“穿越”今天,应该不是一件什么困难的事,事实上,今天在座的很多人都在尝试着古典诗词的写作,而且写得相当棒!

但古典诗词的这种“穿越”是不是百分之百地与今天的时代相契合呢?我个人对这个问题持保留态度。为什么?其中有这样一个原因不能忽视,那就是诗歌写作的“意象”问题。前面我们说了,所谓的“意象”就是客观世界中的现实“场景”,唐诗中的“意象”体现的是当时那个年代的客观世界的现实“场景”,它诸多文字方面的形式规矩,其实都是与那个“场景”所拥有的“气质”相关的,那样的“意象”的“气质”,匹配了那样的文字形式,“意象”的“气质”与文字形式的匹配已经在我们的感受惯性当中形成了相应的舒适程度。“意象”的“气质”一旦打破了既定的文字形式所匹配的惯性,我们感受上的舒适程度也就势必会被打破,于是就会有一种很“隔”的感觉,觉得“味道”不对。但这种“隔”也好,“味道”不对也罢,都只是感觉上的,似乎也谈不上对错。可诗也往往就是感觉的东西,所以当感觉不对的时候,我们写的整个东西也就比较难获成立。

从物理学的角度来说,其实古典诗词和“新诗”之间有一个维度是完全不同的,那就是“时间”的维度。而“时间”这个维度的变化其实意味着整个世界的改变。世界还是那个世界,但世界的内容已经蜕变。我们不能忽视这个蜕变,更不能逆向改变这个蜕变。我以为这才是古典诗词能不能“穿越”今天的问题根本,除非我们能回到那个远古的“时间”中去,否则,我们就无法再次拥有那个“时间”中的世界。

我个人以为,我们很多写作者依然喜欢古典诗词的写作,在很大程度上是潜藏着一分“怀旧”的情感、情绪。我非常珍视大家的这份情感、情绪,也因此,我仍然全力地支持大家对古典诗词的喜爱,更支持大家始终执着那份“怀旧”的情感、情绪。对未来,我们无法预知。但对过往,我们却拥有最为丰沛的怀念。

谢谢大家!谢谢大家的耐心!谢谢大家的时间!

2023年3月22日 悉尼