首先,祝贺梁晓纯先生的散文集出版!人到中年,能出版自己的文学作品,绝对是一件值得庆祝的事!同时,我也非常感谢梁晓纯先生的邀请。能够参加他这部散文集的研讨会,毫不夸张地说,是给了我一次思考“散文”问题的机会。因为此前我极少想到有关散文的事,我一直以来的写作都是围绕诗歌和戏剧两种体例,散文几乎没有写过。我说“几乎”是因为只写过一篇,还是天津百花文艺出版社《散文》杂志的约稿。

在阅读梁晓纯先生的散文作品时,我忽然发现到了一个现象,许多散文作者的作品,在风格甚至篇章的结构以及思维逻辑上,都存在不小的差异。而无论差异多悬殊,它们还都在以这个相同的“散文”概念进行称谓。于是就不由得让我沿着这个现象深入地思考起来。如此一想我才意识到,其实这是散文体例一直以来都存在的问题。那么散文确实就该如此吗?无论是感性上还是理性上,我都不这么认为,毕竟庄子的《南华经》和孟元老的《东京梦华录》完全不一样,而《东京梦华录》和《徐霞客游记》给人的感觉也同样非常地不同,再把它们同《出师表》做比较,就更是相去太远。可现在,我们却非要把它们放在一起,说它们都是“散文”,至少我个人在直觉上很难接受。

一.对“散文”概念的最一般“印象”

“散文”到底该是一副什么样子?我不认为有多少人会执意这个问题,毕竟习以为常是大多数人所乐见的生活方式。

按照最一般的习惯来理解,“散文”恐怕就应该是文学体裁中的一种(而不是两种以上的多种)。在古时候,它被理解或者规定为同诗、韵文和骈体文相对的散体性文章。这个“散体”具体来说则是指文体多有变化,很不稳定;在现代以后,它也差不多就是对诗歌、戏剧和小说以外的那些庞杂文学形式的作品归类式命名。如此看来,“散文”还真的就不是文学体裁中的一种,而完全可能是多种。这是第一个问题。

第二个问题是,虽然散文的体裁形式多种多样,但是散文的种种文体却被认为是具有一个相同的特点,那就是大家都非常确定的“形散神不散”。这个说辞的意思就是,散文文体通常的结构会相对松散,而且也不讲究押韵或者是那种严谨的排偶,一言以蔽之,没那么多条条框框的羁绊,但是通篇下来却有一个能够把整体内容给统一起来的明确中心内容。当然,这个“特点”也就成了理论上制约大多数散文写作者的模式或者是最基本的要求。这个问题似乎也没什么大不了的,稍忍一忍也就全当没那么回事儿,可以把自己糊弄过去了。

只是最叫人感到不安的第三个问题却没法让我们忽略:散文至今都没有一个确切的定义。换言之,散文至今都没有形成一个界定它自己的有效标准。这是不是就非常令人匪夷所思了呢?说到这里,大家是不是也感到了散文问题的严重?

二.中西方“散文”概念的历史溯源

其实,上述所谓三个问题,在本质上就是一个问题,散文概念的定义缺失问题。那么,这个问题是怎么造成的呢?如此一来,我们就得梳理一下中西方散文演化的历史脉络,也就是给它来个溯源。

1.中国“散文”概念史

我们先说中国的散文概念历史。

其实,大家不去翻阅相关的文献资料,只要这么闭上眼睛一想就能做出判断,作为一种文体,散文可溯源至非常非常古老的年代。

目前,在中国学界有这样的观点,认为散文可以从商朝的卜辞形式算起。如果真的这样计算,那么散文这种文体至今就要有三千多年的演化历史。

当然,这仍然是对具体的文本形式来说。至于“散文”的概念,则很显然要发生得晚。而且这个“晚”不是一星半点儿的晚,竟然“晚”出去了两千多年。倒过来数,它发生之今的时间也就是七百多年。

这个结论怎么来的呢?是以“散”和“文”两个字连起来使用去指称某种文学体例的历史文献发生年代为标志来计算的。有研究者发现,首次干这件事儿的人是南宋时期一位叫罗大经的人,在一套六篇十八卷本的丛书《鹤林玉露·丙篇》中,有一篇他评价黄庭坚诗文的文章,里面出现了“散”和“文”连用的意指情况,具体文句是“山谷诗骚妙天下,而散文颇觉琐碎局促”。“山谷”是黄庭坚的一个号,“山谷道人”或者“山谷老人”,他的另一个号是“清风客”。这句话的意思是说,他罗大经认为黄庭坚的“诗”写得不错,至于那些杂散的文章却不怎么样,太琐碎、太小气了。

罗大经把“散”和“文”两个字的这次连用,应该能算作是上升到了一个概念层面的功效,虽然他的本意是想通过这两个字的连用表达他对黄庭坚那些“庞杂纷乱”的文章的一种捆扎式界定,而并没有打算从文体形式的角度去对它们进行主体立场的刻意描述。也就是说,他还没有对这些文本用一个固定名词加以命名的打算。如果从这样的角度说,罗大经就没有主观立场的要提出“散文”概念的意思。把他使用的“散文”两字连用作为概念加以理解,就稍微显得用力过猛了。不过这也没关系,不碍什么事儿。

事实上,罗大经“散文”说法的具体用义是把“散”当成了一个形容词,然后去修饰“文”,“散”只是作为定语对“文”进行了一种修饰。在这个用“散”去修饰“文”的行为之前,“文”却绝对是个早已得到明确了的概念。而对“文”的结构或形式实践,殷商之后的西周、东周以及春秋,特别是战国时期,文人群体都有非常丰富的经验。

还有资讯把“散”和“文”两个字的“连用”追述到了汉代的司马迁那里,说他在《史记》中好像说了一句“用太白守之天下学校散文儒失业兵戈大兴……”之类的话,但这句话并不见于《史记》,出处不详。即便按照文义,“散文”二字也不是“连用”,其断句应该是“用太白守之,天下学校散,文儒失业,兵戈大兴……”,“散”和“文”完全是没有并用的两个独立的词。

至于同为汉代的袁康在他《越绝书》卷十三的《枕中》出现的“散文”二字,即“臣闻古之贤主圣君执中和而原其终始即位安而万物定矣不执中和不原其终始即尊位倾万物散文武之业桀纣之迹可知矣”,也应该断句为“臣闻古之贤主圣君,执中和而原其终始,即位安而万物定矣;不执中和,不原其终始,即尊位倾,万物散。文武之业,桀纣之迹,可知矣”,“散”和“文”两字的字义同样无关。

其实,真正将“散”和“文”两字连用的最早案例,极有可能是西晋时期(266-316)一位叫木华的文人,在他写的《海赋》(见《昭明文选》卷十二)中有过这样两句描述,“若乃云锦散文於沙汭之际,绫罗被光於螺蚌之节”,其中的“散”应该是读作第四声的动词,“文”则并不是意指文章,而应该是“纹理”所指。而后续南朝时期(420-589)的刘勰在他的《文心雕龙·明诗》中用过的评论《古诗十九首》的“散文”,“观其结体散文,直而不野,婉转附物,怊怅切情:实五言之冠冕也”,句中的“散”字当与木华所用相同,也为第四声动词的散布或铺陈之义,但刘勰的“文”确指字句,不是“纹理”。不过刘勰连用的“散文”仍然不关乎文体。关乎“散文”这种体例之“文”的概念,南朝的刘勰则确实在《文心雕龙》里有过较为明确的特征性描述,比如像“思接千载,视通万里”这样的说辞,对此,我们今天的人会很自然地想到“散文”这个概念的所指文本样式。这种情况在西晋时期的陆机《文赋》当中也早有描述:精骛八极,心游万仞,达至“澄观一心而腾蹿万象”境界……云云。只不过他和刘勰一样,都是在用“文”意指了散文概念所指的形式。

如此说来,“散文”作为对一种文本形式的概念提出,就应该溯源到西晋的陆机那里,或至少应该溯源到南朝的刘勰那里。

以上这些内容只属于常识性的资讯,网上随手都可以搜到,我在这里引述它们也仅仅算是逻辑关系上的一种作用而已,这些问题肯定不是我今天要和大家分享的核心(https://baike.baidu.com/item/%E6%95%A3%E6%96%87/104524)。如果从学术论说的角度,它们只能算是明确论题的“文献综述”。

“综述”到这里,我其实就已经疑问重重了。单拿春秋战国时期的文章来说,如果把庄子那些文彩飞扬的文章作为散文的典范,那么孟子或荀子的文章该算什么呢?还有《春秋》之类的东西,也能叫散文吗?何况它们写作的逻辑思路、目的意义乃至语言风格都相去甚远。即便按照古人的说法,把它们都称为“文”或者现今所谓的“散文”,这些“文”或者“散文”之间也是差距显著的,然后就硬生生地将它们视为一种文体,合适吗?这个问题,我们的古人似乎没去认真对待过,我们今天的人也同样没去认真对待。这恐怕是“散文”概念至今都没有确切定义的主要原因。

2.西方散文概念史

这种情况是不是中国特有呢?其实,西方的情况也差不多。

我手里关于西方“散文”源头的文本至少有三种,《古希腊散文选》、《希腊罗马散文选》以及《伊索寓言》。浏览一下就会发现,前两种所收集的各篇章之间,风格形式也同样差异很大,书信体、演说体、对话体、政论体,但几乎没有我们现今所说的那种“抒情体”。按照如今所谓的一锅粥式“散文”概念,伊索“寓言”自然当归属其列而不能例外。

但有一个我认为也是至今都无人注意过的问题——即便在古希腊最著名的戏剧范畴内,在所谓的“悲剧”和所谓的“喜剧”之间,也同样存在着完全无法忽视的非常大的文本式差异。我们先不说他们“悲剧”和“喜剧”的汉译说法是否确切,只就“喜剧”代表阿里斯托芬的文本同三大“悲剧”诗人埃斯库罗斯、索福克勒斯以及欧里匹德斯的文本之间就差距甚大。而且,我说的这个甚大差距并不是从悲喜剧的角度,而只是从他们写作思维逻辑所依赖的文本化材料上来说的,具体地,后三个人所谓的“悲剧”文本化材料基本上就是古希腊的神话故事,前者阿里斯托芬的所谓“喜剧”文本化材料却完全是对当时社会现实状态非常不满的意见及反感情绪,换言之,阿里斯托芬根本就不讲故事,而是直接借助荒诞角色的分担将他的全部不满政论式地抖落出来,任凭观众在台下奚落。如果抛开“对话”这个舞台形式,阿里斯托芬的“喜剧”就完全是舞台化了的批判性政论内容。说实话,他远远超越于他所在的那个时代的思维逻辑水平及语言能力,大大地震惊了第一次阅读他的我(古希腊悲喜剧全集我有,我也完整地阅读过它们)。所以我说,西方至少于古希腊这个西方的文化源头处,在“散文”的问题上跟我们中国真的是差不多地完全一副复杂错乱的状态。

古希腊语中“散文”的对应拼写好像是πεζογραφία(我不能确定,因为我没有在希腊语词典中查到这个拼写),作为希腊语形容词“散文的”一词的拼写则是πεζικός,这个拼写是我在词典上查到的。但它只是该拼写结果的第二种用义,首要用义是“步行的”、“走陆路的”。另外我还查到“散文作者”这个意指的两个词,πεζο-λέκτηϛ和πεζο-λόγоς,它们分别是πεζόϛ与λέκτηϛ和λόγоς的缩格,两者的区别是前者可能带有系词“是”的涵指,后者应该完全为名词。由这几个词来分析,它们的词根应该就是πεζόϛ(πεζο-),作为名词时是跟“脚/足”有关的意指,作为比喻之用有“底”、“底部”、“底端”或“尽头”之义,或者指衣服的边(缘),山的“边”,海的“边”之类的用义。“散文的”这个词πεζικός的第一用义我刚才说了是“步行的”、“走陆路的”(罗念生、水建馥编,《古希腊语汉语词典》,北京:商务印书馆,2004年,第659页),所以我们可以判断,古希腊的“散文”是跟行走或散步之类的形式有关的东西。

那么,我们似乎首先可以认为古希腊时期的“散文”是一种被“边缘化”的文本表达,有点儿茶余饭后之类的意思;其次,我以为还很有可能跟当时比较著名的“柏拉图学园(Platonic Academy)”的“散步教学”(所谓“漫步派/Peripatetic School”)方式有关。具体的是在公元前387年左右,柏拉图在雅典城西北郊建立了西方第一个综合教学研究机构,那里因为紧挨着纪念希腊英雄阿卡德穆斯(Academus)的一片橄榄林,所以学园被称名“阿卡德米”,也是后来西方学术机构“Academy”这个词的来源。所谓的“散步教学”其实就是柏拉图与他的学生常常在林荫小径上边散步边讨论问题的方式。

现在英语中的Prose一词,虽然词典上说是来自十四世纪的古法语。但古法语是来自拉丁语,至于拉丁语则最大可能地是从古希腊语词而来(COLLINS ENGLISH DITIONARY,Box 476GPO Sydney 2001,1979,p1173.),那个古希腊语词就还应该是πεζικός。至于英语中的Essay一词,也同样是来自法语,是法语语词Essais的英语演变。Essais一词则来自法语中意为“尝试”、“试探”或“做实验”的动词essayer。法国的蒙田首先用了这个语词“描述”了他那些关乎自己思想、感受乃至个人经验而非系统学术性论证的记录文本。进入英语体系的起初,Essay在意指“文章”的同时,还兼有“尝试”或“实验”之类的意思。蒙田的《随笔集》出版于1580年。在他之后,Essay这个语词的意指内容才快速被西方人群所接受并得到繁盛,甚至重视。

总结一下,西方人对整体的“散文”文体态度,跟中国“文(章)”本质的所谓“散文”形式比起来,就显得落后太多。我们只要想一想战国时期庄子洋洋洒洒的文本,那种磅礴的气势就会让全世界自愧不如。至于Essay文体,直到十六世纪的蒙田那里才开始成为一种被主流接受的体例,此前,它根本就不入流,是完全被边缘化的。

但是,我在这里还想特别地提醒大家,佛教那些浩繁的佛经文本呢?《圣经》乃至《古兰经》文本呢?它们应不应该算作“大散文”之列呢?这个问题我就不深入讨论了,大家可以回去自己思考一下。

三.汉语文化中“散文”概念中的汉字“散”意指为何

分析到这里,我们就不得不把所有问题落回到一个点上去了:我们汉语文化中这个“散文”概念中的“散”字到底是什么意思?

这个问题我得稍显笨拙地来讨论了,先看看古人是怎么造“散”这个汉字的。

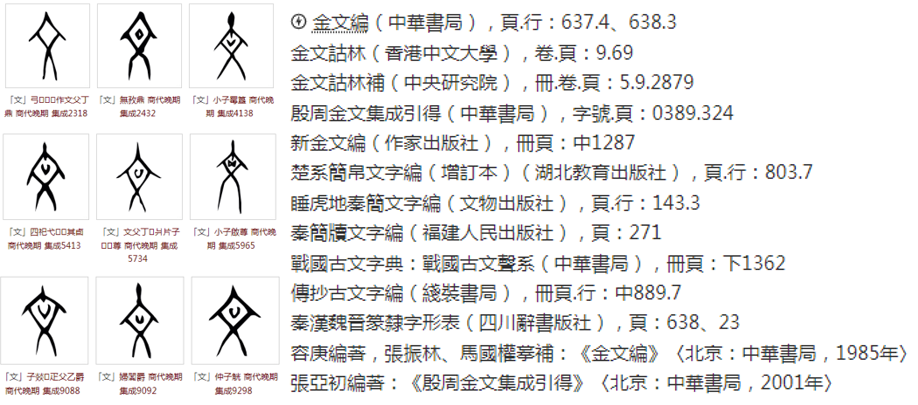

从文字溯源角度,我们汉字的“散”最初可以追溯至商代晚期的甲骨文阶段,它的具体构形是两个并列的“木”符旁边(左侧或下部)有一只手持举了一根棍棒之类的器具。

这个字符虽然在《甲骨文字典》中有所收录,但对它的解释却基本依据了汉代许慎的《说文》,认为它“从林从攴”,所谓的“攴(pu平声)”其实就是我们现在汉字里的“反文”旁“攵”。《说文》对“林+攴”这个字符的释义是“分离”,并说所谓的“林”其实是“分[林+攴]之意”,这个有点儿废话的感觉。有位叫李孝定的学者则认为,字符“林+攴”其实是归在《说文》的“隹”部,应该是左侧“林”下“隹”加右侧的“攵”而不是“攴”的结构,《说文》对它的理解义是“飞散”,造字意象是“手执杖于林中驱鸟飞散”(《甲骨文集释卷七》)。但在甲骨卜辞用例中,“林+攴”却只有一种似是而非的说法“疑为地名”。(徐中舒编,《甲骨文字典》,四川:四川辞书出版社,2014年,第796页)我们可以大致地把这个“林+攴”的结构符形理解为“散”字的初文。

但到了西周乃至以后直到战国晚期的金文阶段,这个字的符形就发生了变化,不仅添加了一个表示“肉”的所谓“月”象,其中原本近似“林”象的符形也会间或地被一个近似“竹”的符形所替换。我以为这个所谓的“替换”仅仅是理解性偏差,其实它还是在表示林木之象,而并非从“林木”变成了“竹”或“竹林”。因为添加了“肉”义的“月”符,所以就有了“肉被打碎”的样态描述或者是“使物体分离”的样态描述。

至此,如果我们总结一下的话,这个所谓的“散”的造字本义其实就是在某种近乎暴力的动力驱使下迫使某物体原本聚拢在一处的状态不得已“分离”、“分开”的意思。所以后来的某些方言称“杀”为“散”,我以为索取的就是其“暴力”部分的造字动力意象。

至于“文”字,比较简单,它的甲骨文符象就是一个正面站立张开两臂胸口处有纹身的人形,造字本义就是“人身上的花纹”,意指上可以繁衍为“纹身”、“花纹”或者“纹理”等,后来引申出“规律”之类的用义,像“天文”、“水文”中的“文”就是这个字的引申移用。

最近这段时间,网上流传了一个冯姓学者在窦文涛“圆桌派”大谈“文明”问题的视频(似乎还顺带着卖他的书《文明论》),里面这位冯姓人士说中国汉字“文”的造字意象是“人”胸口画了颗“心”,而且这个字的意指就是“文明”。我们看一下“文”字的甲骨文符形,“人”内画“心”的“文”符占比很小,其他都是条纹。即便在商代晚期的金文,也就是与甲骨文同期的金文符形中,“人”内画的也都不是“心”。《甲骨文词典》解释“文”是“象正立之人形,胸部有刻画之纹饰,故以文身之纹为文。《说文》:‘文,错画也象交文。’甲骨文所从之x、u、- 等形即象人胸前之交叉错画。或省略错画而径作文。至金文错画之形渐伪而近于心字之形”。在甲骨卜辞用例中“文”有三种用义:一者是“美称”,“文,美也。冠于王名之上以为美称”;二者“人名”;三者“地名”。(徐中舒编,《甲骨文字典》,四川:四川辞书出版社,2014,第996页)据说这个冯姓人士是位考古学家、古文字学家,还是中国社会科学院的学部委员和考古研究所研究员(https://baike.baidu.com/item/%E5%86%AF%E6%97%B6/1942181),这样的“跨时空”释义中国古文字,颇给人一种攀附的倾向。有“心”的“文”字,应该示意的是“与人的思维有关”的意指,古人认为思维活动在“心”而不是在脑。所以,有“心”的“文”有种意指人的“思维”、“思想”或“思考”的趋向。所以,“文章”之“文”的意指也就可以理解为是人的“思想”内容,是人“思维/思考”的结果。于是,“文”字的有“心”还是无“心”符形,在用义上是有所分别的。所以,说甲骨文的“文”字是我们今天“文明”概念的“前身”,这一点倒是毋庸置疑。

我们还是回归思路,回到“散”这个字上来。

承接前文的思路脉络,我们是不是就应该意识到,其实这个“散”字应该具备两个读音:第三声的Sǎn音和第四声的Sàn音,并且还应该有两种词性,一种是形容词,一种是动词。下面,我就试着列举一下两类词性常见的两字词组:

形容词,读Sǎn音的“散开”、“散落”、“散漫”、“零散”、“散朗”,最后还应该有我们通常所说的“散文”;

动词,读Sàn音的,我以为同样可以有“散开”和“散落”两个词,然后是“散发”、“发散”、“散失”、“流散”,当然还有形容词词性但仍读第四声“散”的“散乱”一词。

于是问题来了,我的意思是,在“散”读第四声Sàn音的时候,能不能也组成表示文本体例的“散文”概念呢?

或言之,我们现有的“散文”概念中的“散”字,它有没有可能就应该是动词词性而非形容词词性且读作第四声Sàn音呢?而这样的“散(Sàn)文”概念,就是要表示那些“借助主体写作者的发散(Sàn)性思维而完成的内容上同样呈发散(Sàn)性逻辑结构”的文体文本呢?最典型的就是战国时期庄子《南华经》中的各个篇章。

四.汉文化背景的“散文”概念本质

简要地说,从我们汉语文化的背景角度来理解整体人类写作行为所形成的各种文本,那么它们的同一本质应该是什么呢?此前大家可能没有思考过这个问题,那么不妨现在就想一想。

下面我就先替大家做个不那么严谨的总结:它们就应该是“对原本一体后经打碎而散落成的物相世界,以发散的思维进行捕捉性思考(反思)后的文字表述与整合,并最终形成目标性结论的种种文本形式。”

其中“对原本一体后经打碎而散落成的物相世界”这个说法,大家可以借助中国春秋时期的老子所写的“道德经”中的“道”的概念加以理解,即“道生一,一生二,二生三,三生万物”的意指。被“打碎而散(Sàn)落成的物相世界”也就是我们现在所经历、承受和履行的现实世界,其中的所有事物都是从“道”这个“一”而来。

而人类所有的现今文本形式,是不是就都必须借助我们人类自身大脑所能形成的“发散(Sàn)思维”,然后对客观现实对象的“捕捉性反思式思考”所形成的思想去加以文字表述与整合的结果呢?而这些结果往往就会形成具有目标性结论的文本形式。

如此一来,我们现今所谓的“散(San)文”形式,就必然只算是其中的一类。它就完全可以是“经由我们人类这个主体”也就是“作者”的身体的全部感受器官,借助我们“大脑”特有的“思维所常常施行的发散(Sàn)作用”,对由“道”的原本“一体”后来被“打碎(演化)”并“散(Sàn)落”成的“物相世界”——也就是“全宇宙”,进行捕捉性的“认知”、“思考/反思”等等,并因此形成种种结论性的“感受”——当然是以“感知”内容为基础的“感受”,然后以之为主旨,对它们进行主观且主动的逆向式的叙述性总结,总结的过程不仅会很克制地剪裁,而且在行文上还打破了一切格式化的限制,真实不伪地袒露自己的情感情绪,最终形成那么一种非常特别的文本形式。

现在让我们简洁地获得这个关乎“散文”概念的相对严谨的定义:

主体(作者)以借助自身思维的发散(Sàn)作用对原本一体后经打碎而散(Sàn)落成的物相世界进行捕捉性思考(反思)所形成的种种结论性感受为主旨,然后对其进行充分目的性的主动逆向式的有节制的刻意剪裁但形式上又自由灵活、不拘一格且情感上真诚直接的文句式整合的文本体例。

而我认为,这个“散文”概念中的“散”字应该读第四声Sàn,也就是动宾结构的“散(Sàn)文”而不太可能是形容词修饰名词的定语式结构的“散(Sǎn)文”概念。“散(Sàn)文”的形并不散(Sǎn)而只是文思脉络呈发散(Sàn)的态势。至于以往的所谓“形散(Sǎn)神不散(Sǎn)”的“散(Sǎn)文”,实则应该是对那些很难用统一界定标准(风格)进行界定的多种文本形式的清仓式描述性归类。前者属于顺序思维逻辑获得的结论,后者则是逆向思维逻辑采取的事后描述(马后炮)。

说到这里,我们回过头来看梁晓纯先生的散文,其中很多篇章的特色我以为恰恰就是在这种“发散(Sàn)性思维”作用下的行文结果。而我个人以为,梁晓纯先生应该从这个角度去进一步探索自己的“散(Sǎn)文”写作思路。要注意不去以所谓的“形散(Sǎn)神不散(Sǎn)”的特征规划自己的写作,而是反过来从自己头脑思维的发散性动力源主动地出击。如果能够深入探索,我相信梁晓纯先生的文风将更显突出。对此,我表示期待!

题外的话:请求甚解者知多少

我确信我的上述思考会让一些人感到小题大做,甚至不适和不屑。但是,即便如此大家也应该允许我以一己之力反过来对既有文化现象中的诸多不求甚解态度报以赤裸的嘲讽与挖苦,至少这会让我在感觉上非常地舒爽。

关于“散文”这个概念,事实上人们已经感到了它的某些不恰,所以才会出现用“杂文”、“小品文”、“说明文”、“随笔”、“笔记”、“札记”、“札散”、“论文”……等等对那些并不怎么“散文”的散文加以命名。却然后又把这些费劲得来的命名再以“散文”的命名进行总体归类。难道这不是一种笑话吗?

通过上面的粗浅分析,大家应该明察,其实所谓的“散(Sǎn)文”概念,仍然不过是对西方文化的一种盲从本质的“引入”,所以,我始终都不肯放过对民国时期那批什么问题都不求甚解的伪知识分子群氓进行随时随地地诅咒和追责。顺带一句,对“散文诗”这个起源于19世纪法国的波德莱尔、被视为现代主义文学“物种”的概念“引进”,也同样需要反思。首先,它同“自由体诗”的界分到底何在?难道仅仅是个分行与不分行的差别吗?如果说它不押韵,与中国的韵文不同类,那它同中国的骈体文的差异难道仅仅就是骈体的“四六”要求吗?事实是,仅从行文角度来说,诗与散文的差异,可能会体现在“词间密度”上,诗的“词间密度”大,而散文“词间密度”小,但这只是表象的东西。本质来说,诗的写作是以意象对诗意进行呈现,而散文是用叙述的方式对事件或情绪进行描述。散文诗是什么?它的“词间密度”虽然可能大于散文,但无法跨越散文的“词间密度”本质而晋升至诗的“词间密度”,原因就在于即便它叫“散文诗”,但它仍然是在用叙述的方式对事件或情绪进行描述,而不是以意象对诗意的呈现,因此它根本就不可以向“诗”这个概念进行归靠。你可以说某些文章写得富有诗意,却不能因此说该文章为就是一篇诗作。我的意思是,“散文诗”这个概念根本不成立。

前面我已经说了,就我们的汉文化而言,现今的这个“散文”概念其实就是西晋时期陆机《文赋》和南朝刘勰《文心雕龙》中所涉及的“文章”之“文”。前人已经对它们进行了深刻的理解,并给出了明确的结论。即便想从其中单独地拎出来个已经逐渐形成独立风格的体例让它成为能够界分出自身的概念,甚至即便就是要用“散文”这两个字为概念,也应该好生地弄明白“散”到底是动词属性的“发散”义还是形容词属性的“散乱”义吧?结果倒好,弄出来个不伦不类的“抒情散文”说。

这种情况绝非我们中国民国以来的“病态”所特有,西方也从来就没有好到哪儿去。瑞典文学院在1950年的时候把诺贝尔文学奖授予了英国的伯特兰·罗素,理由是他写出了那部充斥着强烈偏见(他在全书完全避开了德国乃至全世界最为伟大的哲学家莱布尼茨的世界性巅峰式哲学成就,理由则仅仅是为了维护到死都在小肚鸡肠嫉妒前者成就并终其一生都在与之争夺微积分“首发权”的牛顿爵士的“利益”)的《西方哲学史》等所谓的“散文”性文学作品。也对瑞典文学院颁发给他的这个“文学奖”而非“哲学奖”或“数学奖”,我认为罗素本人应该感到是一种讽刺,他应该明白自己根本就没有什么“文学成就”,他能坦然的可以是他所谓的“思想成就”。能让罗素以“散文家”身份获得最高的文坛“认可”恰恰是西方高级知识圈层对“散文”概念的不解和错解。

更加“喜剧”的是,三年后的1953年,英国首相温斯顿·丘吉尔凭借他的《第二次世界大战回忆录》等著作也获得了诺贝尔文学奖,授奖辞却更显有趣,说是为了表彰他“在历史和传记描述方面的精湛技艺,和为了捍卫崇高的人类价值观而展现出的卓越演讲才能(for his mastery of historical and biographical description as well as for brilliant oratory in defending exalted human values)”。(https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1953/summary/) 很显然,瑞典文学院这一回是把他们的“文学”概念几乎拉回到了能够囊括古希腊罗马时期“散文”所界定的内容范畴。如果这样,是不是库尔特·哥德尔的“哥德尔不完备定理”证明文本以及未作古前的斯蒂芬·霍金的全球超级畅销书《时间简史》都应该拿个诺贝尔的“散文”文学奖呢?

最后,我想再说句题外话,关于人称复数的“们”字用法问题。

我们汉语有个规定,即便是在一个句子中出现了重复表述的成分,这个句子就被划归为病句之列。可能这一点,我们很多写作者没有注意。大家忘记了也情有可原,因为这是我们在小学生的时候学习过的汉语行文要点。我举个例子,西方语言在表达“三个男孩”的时候,“男孩”这个单词要进行复数变更,让“三个”和后面的复数“男孩”形成呼应。但在我们汉语中,“三个男孩们”就是语病,后面表示复数的“们”对于前面的数量词“三个”来说,就是一种重复,一种多余。还有另外一个例子,就是中国很多电视节目主持人经常犯的语病,“各位老师们”,“各位”是单数指称,然后放在“老师们”前面进行修饰,这不就成了“一个老师们”的语病吗?

我们汉语的很多名词其实本身就可以随着语句环境而自动进行单数和复数的变化,根本不需要加“们”。像“学校中的学生”,其中的“学生”就已经是复数意指,因为“学校”这个名词概念意指,就是包含了很多“学生”的教学部门或单位。前几年,我在网络上就遇到了一位加拿大某所大学的华裔女性教授(我就不说她的名字了),她发一个帖子里面有这么一句,“各个大学的学生们”,我当时就指出,“学生们”是个语病,结果她立刻跳出来反驳,“我们北大中文系就是这么教的”。这句话很明显,是力图用“北大”作为“虎皮”抢占话语权。可是北京大学的中文系如果真的教出来这样的汉语,这“丢”的,可就不是她这位加拿大某大学教授的“脸”(对了,她在自己的“教授”一词的后面还特别附加了一个说明,是“正教授”),而是中国北京大学的“脸”。

关于“们”字的使用语病问题,目前所有、全部的中国汉语出版物——注意我这里使用了“全称”概念,是所有的,全部的出版物——都存在,无一例外。

我就讲到这里。最后,我还是要特别感谢梁晓纯先生,感谢他给我这样一个讨论和分析“散文”问题的机会。并且再次祝贺他的散文集《淡淡咖啡香》出版!谢谢大家的聆听!

2026年2月10日